投稿

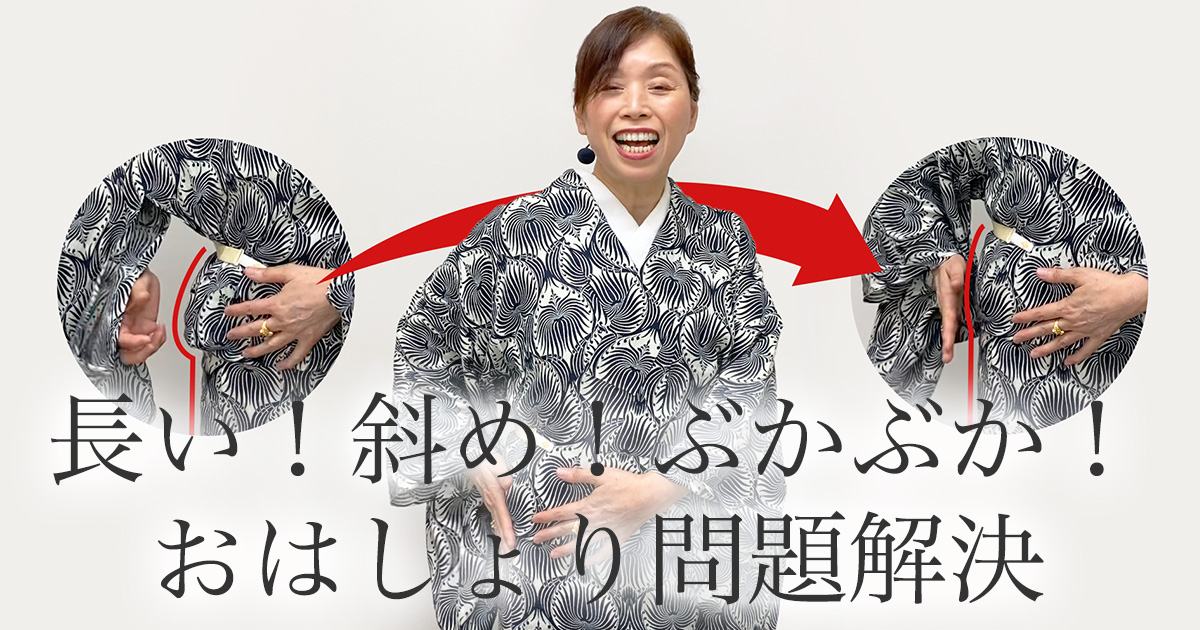

長い!斜め!ぶかぶか!おはしょり問題解決します!

おはしょりのお悩み4選の解決方法

着物を着た時、おはしょりがぴしっと決まっていると気分がいいですよね。でも、ぶかぶかしていたり、余っていたりするともったりしたり、太って見えてしまったり‥‥

今回は、そんなおはしょりのあるあるなお悩みを解決していきたいと思います。

1)おはしょりが長い時

着物の着丈が長かったりするとおはしょりが長くなってしまいます。腰紐の位置で調整できるときはいいですが、そうでないときはどうしたらいいでしょうか。

まず、一番簡単なのは「太い腰紐を使う」ということです。腰紐が太くなれば、紐の幅分おはしょりの位置が上になりますので、簡単に長さが調整できます。写真では「幅広胸ひも」を使っています。

腰紐の位置も慣れたところでいいですし、とても有効な方法です。すごく長い時には位置をずらして腰紐を2本にしたり、もっと幅広の伊達締めのような紐を使ってもよいです。

2)おはしょりが斜めのとき

よくおはしょりが斜めになります、というお悩みを聞くのですが、上半身は首を挟んで斜めの方向に肩に布がかかった状態なわけですから、おはしょりは斜めになるのは当然なのです。でも、これを真っ直ぐにしたいな〜という場合はどうしたらいいのでしょうか。

そんなときは「三賢伊達締め」や胸紐を使います。

写真のように分けて結んで、斜めに長くなっているほうのおはしょりを上にひきこんで、おはしょりの線を真っ直ぐにします。

三賢伊達締めは、伊達締めの役割を果たしつつ、結ぶ部分が紐状になっていることで胸紐の役割もできる便利なもの。また、強く結ぶのではなく、摩擦の力で布を固定するので体がとても楽なのです。普通に伊達締めとして胸紐がわりとしてもおすすめのアイテムです。

3)逆三角あげでおはしょりのお腹部分を一重に

よく、お腹部分のおはしょりを一重にしてすっきり見せるために『三角あげ』という方法を使いますよね。これをすると、おはしょりはすっきりなるのですが、下前の衿をひくことができず、日常着物だと着崩れた時に直せないということが起きてきます。

なので、たかはし女将式では逆に三角あげを右から左へあげるという方法を使います。こうすることで脇の部分の処理も楽になりますので、一度試してみてください。

参考動画:

【ちょっとマニアック!日常きものに便利なおはしょり術】

4)脇のもちゃもちゃおはしょりのすっきり処理

最後に横の余りの処理のお話です。身幅のある着物、袷や地厚な着物などは、脇(特に右脇)にもちゃもちゃっ!と生地の重なりが生じて、もっこりしてしまうことがあります。

それをどう処理するかというと、脇の余った生地はタックをとって後ろ見頃を前にもっていき、前見頃を被せるというのが着付け教室などで習うやり方だと思います。

このとき、胸元を抑えるのは胸紐や伊達締めでもいいのですが、コーリンベルトを使うとほどよい抑えでやりやすいです。

でも、このタックをとってもたくさん生地が余っている場合は、やっぱり横でもちゃもちゃしてしまいますよね。

そこで、背中でもタックをとります。

ちょうど、脇の前見頃に入れ込むタックと、背中のタックで生地の重なりを両方に振り分けるような具合になります。こうすると、脇がとてもすっきりしますのでお試しください。

女将の動画もぜひ、チェックしてみてください!

【何とかしたい!おはしょりのアレコレ】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」

紹介した商品

幅広胸ひも

三賢伊達じめ

更新情報はInstagramで発信していく予定です。

Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

楽な着付けで衿浮きが直せる。日常きもののおはしょり術

「日常きもの」で優先すべきこと

着付けって、最初は習った通りにいつも同じやりかたをしてしまいますが、実は正解はひとつではないんです。普段着の「日常きもの」と礼装などの「しきたりきもの」で違うもの。

自分がそのときなにを優先するか、で変わるものなのです。

ほぼ毎日きもので過ごす女将の普段の着付けは、日常きものですから、礼装や撮影とは違ってキレイさを最優先するのではなく

楽である

早く着られる

1日中着ていても着崩れたように見えない、手直しできる

というようなことを優先している着付けです。

一日着ていると一番気になるのが衿元の崩れではないでしょうか。動いているし、手を伸ばしたり立ったり座ったりしているとどうしても衿元は動いてしまいます。動かないために紐や伊達締めで高い位置でぎゅうぎゅう締め付けておいては、楽に過ごせませんよね。

動いても、直せる着方をしておくのが実は重要なんです。

いわゆる「衿浮き」を直すために、大きなポイントになるものは「おはしょり」の処理なのです。今回はその2つのポイントについてご紹介します。

おはしょりが長い場合

おはしょりが長くてもう少し短くしたいという時や、ナナメになっているからと持ち上げて紐をかけるやり方は、仕上がりが大変きれいです。ですが、これをしてしまうと、「おはしょりを引いて衿元のゆるみを直す」ということができなくなります。なので

1.腰紐を2つに分けて、位置を高くすることでおはしょりを短くする(このとき左側の布を紐の間にひき入れると、おはしょりもまっすぐになる)

2.腰紐より高い位置に少し広い幅の紐、もしくはゴムベルトなどをして長さを調整する

逆におはしょりが短い場合は、なるべく下のほうに腰紐を結ぶか、着丈を少し諦めるかどちらかとなります。

下前のおはしょりの処理

上前の衿は、右脇のおはしょりを引けば緩んでも直りますが、下前の衿は引きにくいもの。そもそも見えないからつかみにくいし、おはしょりを一重にしてすっきりさせるため、下前の衿を上に持ち上げるやりかたをしている方が多いのではないでしょうか?

それはそれでよいのですが、ちょっと違うやり方を試してみてください。

下前の衿を引いて直すために、衿がひけるように上にあげないで、下まで下げて途中でコーリンベルトをして、右脇に向かって上におりあげていきます。

そうすると、下前の衿を引くためのとっかかりが左脇に残るのです。

そして、右脇は整う程度に下げるため、下前のおはしょりは放物線を描くような形になり、ぽっこりが気になるお腹の部分は一重で、でも下前の衿は引けるという裏技です。

これはなかなか説明しづらいのですが、できると、なるほどなと思いますし、右脇のおはしょりの部分、モシャモシャ、となっていたものもすっきり解決しますので、ぜひ動画を参考にトライしていただきたいやり方です。

これで衿元を引いて緩みを直せるので、一日中着て動く日常きものにはおすすめの方法です。

【ちょっとマニアック!日常きものに便利なおはしょり術】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」

こちらは、女将の「てほどき七緒 十人十色の『補整』術」(プレジデント社)のP70にも、「衿浮きお直し技」として紹介しているものです。

動画とあわせてご覧になっていただけるとよりご納得いただけるかと思います。

書籍といえば、この2月に女将の4冊目の本「きものの不安をスッキリ解決!」(河出書房新社)が発売となりました。(記事下リンクあり)

こちらには礼装などの「しきたりきもの」と普段着としての「日常きもの」について、いろんな疑問への髙橋和江の答えが詰まっています。日常きものは、楽にたのしくかんたんに。しきたりきものについても知識を持っておけば、いろんな不安はなくなるはず。いままで、ここまで着物のしきたりに触れながら、「日常きもの」について深く掘り下げた本はあまりなかったのではないでしょうか。

もちろんいろんな考えかたがありますから、答えはひとつではありませんが、着物に対するひとつの考え方として参考にしていただけると思います。よろしかったらぜひ!こちらもお手に取っていただければ幸いです。

日常着物をもっと楽に、たのしく、かんたんに。ズボラ女将の日常着物術、これからもお楽しみに!

紹介した商品

高橋和江さんの十人十色の「補整」術

¥1,760(税込)

きものの不安をスッキリ解決!

¥1,815(税込)

Instagramでブログの更新情報を配信します。

Instagramをご登録されている方は、ぜひ「たかはしきもの工房…