たかはし女将的!季節の移ろい方《きもの編》

季節ときもの。どんな風に季節感を出したらいいの?

いつから袷を着ようかな、とか単衣にしようかな、なんてお悩みはないでしょうか? 特に季節が切り替わる時期はどうしたらいいのと聞かれることが多いです。

「きものの不安をスッキリ解決!」(河出書房)でも言っている通り、礼装ではないきものはファッションでありその人が好きに着たらいいものだと思っています。真冬に麻のきものを着ていたって、別にいいわけです。

でも基本的なことを抑えておきたいとか、まわりの方とのバランスを考えたいと言うようなこともあると思います。

今回はそんなときの「しきたりも体感も大切にしつつ、季節・気候に対応したきものの移り変わり」について解説していきますね。

生地あいや色目にも季節の移ろいがある

昔は「後に残すのは野暮」と言われ、季節の先取りはいいけれども、後には残さない。例えば9月になったら暑くても夏物は着なかったりしたものです。

でも、今はそのあたりもとても緩くなり、「後に残す」云々というのも気にせず、気温や体感にあわせてきものを着る方が増えてきました。

まずは着る期間が一番長い「袷」。袷は10月から5月まで着るとされていますが、温暖化が進んだ今、普段着で10月や5月に袷を着ることは少なくなっていると思います。

今は11月から3月。洋服で言えばダウンコートを着たいくらいの時期が袷のシーズンかなと感じます。

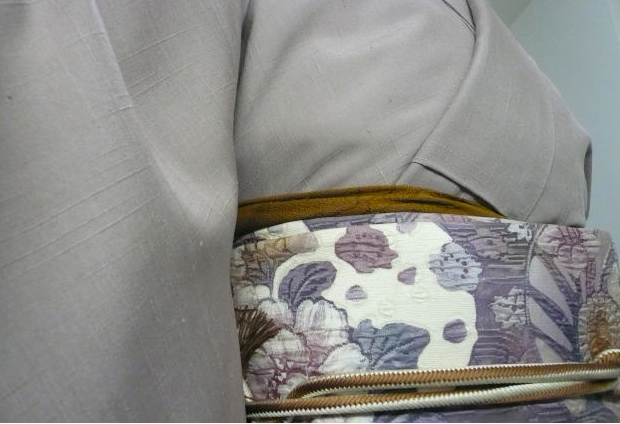

同じ袷でも、シャキッとしてつるんとした印象の袷と、ぽってりとした印象のものがありますよね。メーカーが同じでも、糸質の違いなどでツルンとした織とポテっとした織では、温かみや温度感が違います。

生地感や肌合いで、着るのに相応しい時期が変わるのではないでしょうか。もちろん真冬につるんとした生地でもいいのですが、ほっこりした生地のほうが暖かみを感じます。

また、色も季節感におおいに関係します。寒い時期は暖かみを感じる色、暖かくなっていく時期には爽やかな色、というような感覚もありますよね。

例えば、上のぽってりとした縮緬の絞りの着物は暖かみがあるので寒い時期に着て、春に向かう3月4月には着ていません。

逆に綸子系でヒタッとした生地で白いこちらの袷は、寒さに向かう時期に着ると寒々しい感じがしてしまうので、1月以降の春先に向かう時期に着るようにしています。

このように、その着物の質感や色をこれから向かう季節の方向性に合わせるのが、きものの移ろいのコツかと思います。

…

色の好みは変わるもの

2011年3月4日

ちょっと前ならこんな色合わせはしなかったと思うのだけど

好みって微妙に変わっていきますよね(^^)

実はこの帯〆の色の色無地も作っちゃいました。 難し�…

着物にサングラス

2010年12月6日

着物でいる日がとても多くなったのは寒くなってきたから、はもちろんだけど、何かしら落ち着くから。

でも、ひとつ困ることが。

それは冬の日差し(><)

…

わりといいじゃん♪

2010年11月7日

この半幅帯、問屋さんで『安くするから付きあって~ 』と言われ、

『仕方ないな じゃ、私が使う分だけね 』なあんて勿体付けて買ってきたも�…

雨の日用にポリエステルの着物

2009年9月12日

これ、最近仕立てたポリエステルの着物。

着心地を確かめたいのと雨の日対策にあると便利、と思って。

実は今までポリの着物を誂えたことがない。

着物屋だもの、着るのは正絹だけよ!

…

今日は浴衣の日

2009年7月7日

もうちょっとすっきりしたバックのところで撮れば良かった(^^;)

背景がひどいです~(><)

それでも紹介するわけは……

今日が『浴�…