きもの人生が変わる!?ステテコの性能と選び方

実は、きもの人生が変わるといっても過言ではないぐらい、ステテコを使いこなせるようになると、きものでの快適さ、着ごこちが変わります。

きものにステテコだと何が良いのか、選ぶなら何を基準にするのかなど、たかはしの不動の人気商品であるローライズステテコについて、その誕生秘話を含めながらお伝えします。

知らないと損をする、きものにステテコ

ステテコのひとつめの特長は、涼しさです。

暑さを感じるポイントは、汗を吸収するか、肌に布が張り付くかです。汗をかいても、すぐに吸収し、肌に張り付かない素材なら快適に過ごせます。

汗をかいたときに股ずれが起きたり、熱がこもると暑く感じますが、一枚、布があることで暑さは感じにくくなります。

また、「ステテコだけでは透けるのでは?」と気にされる方もいらっしゃいますが、きものに居敷当てがあれば気にならないはずです。

ローライズステテコが誕生した理由とその特長

たかはしのステテコの特長のひとつが、生地がへそ下で止まる股上の浅い完全なローライズであることです。

きもの用ステテコとして販売されていた商品を片っ端から使ってみたところ、ローライズと紹介されている商品でも、生地がへその上までかかる商品が多かったので、もっと股上が浅いローライズの商品を作ろうと思ったのがきっかけでした。

とくにローライズのよさを実感いただけるのは、帯を締める位置が腰骨にかかるぐらいで着付けをされる方です。股上が深いステテコだと上げにくかったり、下げにくいと思います。

たかはしのローライズステテコは、締めた帯の下線に少し挟み込むぐらいの股上にしています。

ローライズが苦手な方の場合、たとえば、勝手にズリ落ちていきそうな感じがしたり、下腹にゴムひもが当たることで、ここち悪さを感じるということがあるかもしれません。

そういった心配を感じないで済むように、幅広い面積で生地を留めるため、幅広のレースゴムを使っています。

また、ショーツを履かずにステテコを着たときの不安感を無くすため、クロッチ部分にショーツ用の生地を重ねています。ショーツなしでも不安感なく、すごくさわやかに履けます。

生地は綿と麻がありますが、それには大きな理由があります。

リサーチをすると10人に2人ぐらいが麻が肌に合わないというお声をいただいていたため、たかはしでは麻に手を出さない時期が長くありました。

擦れると赤くなってしまったり、皮がめくれてしまったりという声をいただいて、麻が合わない人がいるなら、避けておこうと思いました。

それでも作ろうと思ったのは、より涼しさを追求していく中では、やはり素材感が大事だと思ったからです。10人のうち麻が苦手なのは2人だったとしたら、8人に不誠実ではないかと考え、綿と麻の両方を作ろうと思い、綿と麻、2種類のステテコを作りました。

「綿テコ」「麻テコ」の選び方

ステテコの選び方は、生地の素材とサイズや長さの違いがありますが、自分にとって何を一番の主眼にするかを考えてお選びください。

・生地の素材の選び方

肌の弱い方は「綿テコ」を選んでください。

たかはしでは楊柳しか作っていません。たとえば、キュプラのようなつるんとした生地では作っていません。なぜなら体に張り付くからです。

ただし、とても肌の弱い人は、綿楊柳のシボがあたっただけでもだめ、ということがあります。

その場合は、自分で体に当たる部分に凹凸のないつるんとした生地を張るなど工夫してみてください。だいたい、生地が体に当たるところは決まっていて、たとえばステテコの場合、裾がふくらはぎの内側や外側に当たります。

肌が弱くない方は、「麻テコ」が断然涼しいです。

綿素材の「綿テコ」は素材のやさしさと冬にあたたかく履ける良さがあります。冬に「麻テコ」だと、ちょっとヒヤッと感じると思います。

人によって感じ方は違うので、実際にお試しいただくのが一番です。

次に、サイズ選びですが、ステテコは以下のサイズをご用意しております。

《ステテコのサイズ》(cm)

サイズヒップ総丈(レース含)

S82~9072

SO92~10072

M87~9576

MT87~9586

L92~10080

LT92~10090

LL97~10584

3L102~11085

※SO、MT、LTは「綿テコ」のみ

S~3Lとサイズがあがっていくごとに、だいたい4cmずつ長さ(総丈)が変わっていきます。さらに、「綿テコ」には、MとLに丈をプラス10cmしたトールサイズもあります。

・長さ(総丈)の選び方

歩くときの足さばきがよいのは、断然、丈が短い方です。生地が少ない分、絡まないからです。

たとえば、夏大島など、すごく透けるきものをステテコだけで履きたいと思ったとき、透け感が気になる方もいらっしゃるかもしれません。

きものに居敷当てがあればそれほど透けませんが、それでも不安だという方は丈が長いものを選ぶと良いと思います。「綿テコ」のみになりますが、襦袢を着たときと裾の長さが同じぐらいになります。

・サイズの選び方

基本的に、ヒップ寸法で選びますが、着用感がぴったりめかゆったりめか、お好みでお選びください。

参考ですが、女将の身長は164cmで、Mも入らないことはありませんが、ゆるっとお肉にめり込まない着用感で着たいのでLを選んでいます。

お腹まわりが気になるときは?

お腹まわりのお肉のつき具合によっては、ステテコのレースが丸まってめくれてしまい、ステテコが落ちやすくなることがあります。

その場合には、「満点腰すっきりパッドスキニー」でお肉を持ち上げると良いです。

満点腰すっきりパッドスキニーは鼠径部からつけるので、ショーツやステテコはパッドスキニーの上に出すようにします。

「満点腰すっきりパッドスキニー」とステテコを合わせて、汗対策としても、冬は防寒としてもステテコを使っていただければと思います。

以前に比べると、ステテコ利用率がだいぶ上がっているとは思いますが、まだまだステテコに挑戦したことがない人は多いように感じています。

ステテコできもの人生が変わるくらい体感が変わりますので、まだ履いたことがない、という方は、ぜひ一度、使ってみてください。

【きもの人生が変わる!?ステテコの性能と選び方!】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」

更新情報はInstagramで発信していく予定です。

Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

もうこわくない!?きものの着くずれの考え方

頑張って時間をかけて自分で着付けたのに、着くずれちゃった…(泣)

もう、着くずれしないように着られたら良いのに!と考えたことありませんか?

実は、たかはしにも着くずれに関するお問い合わせをよくいただきます。

たとえば、着くずれしないための紐や伊達締め、えもん抜きなど、選び方や使い方なども含めてよく聞かれます。

そこで今回は、きものの着くずれについてお伝えしていきます。

普段の着付けの時に意識することで、着くずれのストレスがかなり解消しますので、ぜひ最後までお読みいただければと思います。

そもそも着くずれとはどんなもの?

まず、どういうものを着くずれと言うのか、整理してみます。

着くずれの種類は二通りあります。

ひとつは、着付けがよくなくて着くずれる場合です。

たとえば、特にたくさん動かなくても、呼吸したり歩いているだけで、帯が落ちてしまうとか、下が開いてきてしまうとか、衿がカパカパとゆるんでしまうとか。このような状態を着くずれと言っていると思います。

もうひとつは、日常的な動きで着くずれる場合です。

たとえば、腕を上に上げて胸元がたるんだり、風であおられたり、間違って裾を踏んでしまったり、立ち座りで帯が動いたりなど。動いたことによって生じるゆるみなども、着くずれといっていますよね。

では、どのようにすれば着くずれのストレスを減らすことができるのでしょうか。

着くずれしにくい布の力を活かした着付け

着付けがよくなくて着くずれてしまう一番の重要な原因は、きものをふわっと体に巻いて、紐でギュッと体にくっつけようとしているような着付けです。

なぜなら、紐が動くことで全部の布が動いていくため、着くずれに繋がってしまいます。

たとえば、着くずれで一番目立つのはえもんの崩れです。衿元が開き過ぎてしまうと、色っぽさを通り過ぎて、ちょっとだらしない印象になってしまいますよね。

きものをふわっと体に巻いて紐でキュッと締めた着付けでは、紐が動けば布全体が動くことになるので、えもんもゆるみ着くずれに繋がります。

着くずれしにくい着付けとは、布の縦糸と横糸の糸の力を信じて、糸の力を体に当てるイメージで着付けます。点で押さえるのではなく、布の面積を体にあてるイメージできものを体にまとわせるように着ることです。布の面積で摩擦力がはたらくので、体の動きに布の動きがマッチして着くずれを防ぐことができます。

体を筒に置き換えて考えるとわかりやすいと思います。

筒に布をふわっと巻いてキュッと紐で縛った場合、紐が動くと布全体が動きます。しかし、布を筒にピタッと沿うように巻くと、摩擦力で布が動きにくくなります。

動きでの着くずれは直せれば問題なし

布の力だけで体にまとうように意識して着付けをしても、動けば布にゆるみが生じることもあります。

たとえゆるんだとしても、布を引くことで直すことができれば、着くずれにはならないですよね。布を引くのも、点で引くのではなく、面で引くことによって、布全体の力で体を支えているイメージになります。

たとえば、衿元の布がゆるんできても、えもんがきっちりとめてあれば、布を引けばゆるみは帯の中に入っていきます。

着くずれた時に、どこの布を引けばどこが直るのかを、きちんと頭で理解できていれば、すぐに直すことができます。逆に、どこを引けばどこが直るのかがわからないと、あっちこっち触ることになります。

きものの布は全部繋がっているので、自分で着付ける時に、どこにどう力をかけて着るのか、布を面積で動かすとどこにどう影響するのかがわかってくると、着くずれてもすぐに直すことができるようになります。

気持ちよく着て、着くずれにくいきもの生活を楽しめると良いですよね。

女将による着くずれの考え方についての動画はこちらをご覧ください。

【きものの着崩れを考える!皆さんが思う「着崩れ」とは?】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」

また、具体的な方法は、これまでの女将の次の動画を参考にしてみてください。

【超マニアック! 「えもん」と「くり越し」は関係ない!】

【うそつき衿を、自分サイズにカスタマイズ!】

【ちょっとマニアック!日常きものに便利なおはしょり術】

更新情報はInstagramで発信していく予定です。

Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

なぜかきものの背中心が左にズレる原因

きものの着付けのとき、どのようにして背中心(上半身)を合わせていますか?

着付けを習った先生や、着付けを参考にした動画によってもその方法は様々かと思いますが、ズレると目立つのが背中心。

たかはしでは、以前の動画で背中心のズレを解消する方法をお伝えしました。

▼詳しい方法はこちらの動画をご覧ください。

【ちょっとマニアック!背中心のズレを解決!】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」

背中心がズレるとき、ほとんどの人が左肩側にズレるので、最初から右肩側に少しずらしておけば、最終的には真ん中になるという方法が、かなり有効ではないかと考えています。

そもそも、背中心がズレるとき、なぜ左側にズレるのでしょうか。その原因を根拠はないけど自信たっぷりな女将の推理とともに、お伝えしていきます。

原因その1:コーリンベルトのゴムの強さ

原因のひとつとして、コーリンベルトのゴムの強さが左右で非対称になってしまう場合が考えられます。

たとえば、両側を一緒に留めた後、ベルトを後ろで交差させて前で留めるタイプのコーリン「和装じめ」の場合、左右均等に力がかかるのでズレの原因にはなりにくいでしょう。

しかし、片側ずつ留めるタイプのコーリンベルトは、均等にならない場合が考えられます。

下前(左手側)を留めてからベルトを引っ張って後ろを通して上前(右手側)を留めると、先に留めた下前が引っ張られそうなのですが、なぜか左肩側にずれてしまいます。

そのため、ゴムの強さが上前(右手側)に影響するならば、ゴムで徐々に引っ張られる可能性も考えられます。それを防ぐために、コーリンベルトを留めた後、コーリンベルトのゴムと背中の間に指を入れて、左右に2、3回滑らせることで均一に当たるようになるかもしれません。

ただ、ゴムの強さが左右非対称といっても、その違いは微々たるものだと思うので、大きな原因ではないように思えます。

原因その2:きっとコレ!体の左右の違い

ご自身の体の厚みを左右で比べたことはありますでしょうか。比べてみると、人の体の厚みは全然違うということを確認できると思います。

女将の推理によると、きっとコレが背中心ズレる問題に関係があるに違いないと。

女将自身、気をつけていないと背中心が左肩側にズレるそうですが、女将の体は右側が厚くて、左側が薄いとのこと。

※女将を左右から撮影した画像を重ねたもの

このような体の左右での違いは誰にでもあるもので、たとえば、骨盤の高さが左右で違ったり、肩の高さも左右で違っていたりしますし、片方の肩が前に入ってきたりします。

アスリートのように体のことをしっかり意識して考えている方以外は、普段の生活の中での動きの癖や習慣、仕事で片側だけよく使う場合など、体の厚みにも左右で違いが生じます。

ぜひ鏡などを使って、自分の体の左側から見た厚みと、右側から見た厚みをチェックしてみてください。おそらく左右で体の厚みが違うのではないでしょうか。

体の左右で違いが生じるのは、

体の内臓が左右非対称に配置している(ひとつだけの臓器もあるし、左右にある臓器も左右対称ではない)

利き手、利き足側の骨や筋肉がやや発達する

脂肪の付き方は体や骨盤のゆがみによって左右非対称になる

など、そもそも人の体は左右で差があることがわかります。

女将の利き手は右手のため、体の右側が左側に比べて厚みがあるのかもしれません。

背中心のズレは体の細い方へ生地が滑った結果

体の右側が左側に比べて厚みがある体を輪切りにして考えると、右側が厚くて左側が薄い形になります。

女将はこれまでも「体はすべて滑り台」とよく話しますが、生地は体の細いほうに滑っていきます。

この考え方に基づけば、体の左側が細いので、生地が左側に滑った結果、背中心が左肩側にズレたのではないかと推理できるというわけです。

また、体の厚みが薄いと相対的に使われる生地は少なくなるので、生地を引き込んだときの力が余計に働きやすくなるとも考えられます。

ただし、体の左右の厚さの違いを実際に測ったわけではありませんし、左右で使われる生地の違いがどのぐらいの摩擦力の違いを生んでいるのか測ったわけではないので、実際にどのぐらいの違いがあるのかはわかりません。

そのため、明確な数値を根拠とした答えではありませんが、左右対称に作られているきものを、左右非対称の体に巻いていくわけですから、背中心のズレが生じる一つの原因だと思えてきませんか。

背中心を体の真ん中(上半身)に調整したい場合、左側にズレやすいのなら、かけ衿を合わせるときに、上前を少し長く引いて着ると最終的に着上がったときに背中心が合うと思います。

ご自身の体の左右の違いも意識してみると、より心地よく体にそった着付けになっていくのではないでしょうか。

名探偵かずえによる根拠のない自信に満ちた推理はこちらの動画をご覧ください。

【科学的根拠はないが、きっとコレ! 女将探偵の推理 背中心がズレる原因】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」

更新情報はInstagramで発信していく予定です。

Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

半幅帯でお尻も隠せてスッキリ粋な後見結び風

映画やドラマの中で見た素敵な帯結び、自分でも試してみたいと思ったことはないでしょうか?

1953年の映画「祇園囃子(ぎおんばやし)」の中で、踊りのお姉さんがよく結んでいるような帯結びで、「後見結び」という結び方があります。映画の中では六寸帯のような帯で結んでいるようでしたが、半幅帯で結んでいるシーンもありました。

帯結びでお尻が隠れてスッキリ見えるし、細かく長さを気にしなくても、すごく簡単に楽に結べる方法なので、ぜひ、試してみてください。

今回は、長尺の半幅帯を使ってお伝えしていきます。

※説明の中で、女将が使っている帯は、博多織の小袋帯で長さが4m30cmぐらいあります。

初心者でもテキト―でも簡単に結べる半幅結び

1)帯を腰にあて、手先を膝につくぐらいの長さで取ります。

2)帯を内側に斜めに折りあげて体の真ん中あたりでさらに外に折ります。こうすると、自然に帯の輪が下になります。

3)折り上げた部分をクリップで帯板に留めます。後で帯板を挟みこむ場合は、折り上げた手先をクリップで衿に留めます。

4)帯を体にひと巻きしたら、タレ側を持ち、体の脇でクッと締めます。

締めすぎると苦しくなるので、その日の体の調子などによって、締める具合を調節しましょう。たとえば、外を歩く時間が多いのであれば、キュッと締まってると気持ちが良かったり、長く座る時間が多いのであれば、少し緩くしておいた方が楽だったりします。ただ、その体感は人によって違うので、ご自分で試してみると良いと思います。

5)帯を締めたら、手先を下に落とします。その上にタレ側を持ってきて、手先側とタレ側を体から離すように引いて持ち、タレ側を手先側の下から上に通します。

6)タレ先を上に引いたら抜ききらずに、お好みの長さを残したまま、手先側とタレ先側をそれぞれ持って、キュッと締めます。

7)手先側とタレ先側が重なっている山をクリップで留めます。

博多織の帯など滑りやすい帯の場合、クリップで留めておくと緩みません。帯結びで見えなくなるので、留めたままでも大丈夫です。

8)タレ先側を下に落とし、重なっているタレ先側の帯をズラして形を整えます。

重なっている帯をズラして幅を出すことで、帯にボリューム感が出るので、身長の高い方や、お尻や腰幅が気になる方には、お尻が小さく見える効果が期待できます。

9)タレ先側を上にあげて肩にかけ、手先側を上に折り上げたらクリップで留めて広げます。

10)タレ側の帯を下におろしたら斜め内側に折り上げます。タレ先が長い場合は、折りたたんで長さを調節しましょう。

11)手先を返してタレの中に通します。

12)手の上を通るように帯締めを締めます。帯締めが結びにくい場合には、先に仮ひもで帯を押さえてから帯締めを通すとやりやすくなります。帯締めは、しっかりめに締めましょう。

13)全体のバランスを見ながら、形を整えていきます。

たとえば、タレ側の先が出ている方向を変えたり、タレから出ている手先の長さを調節したり、お好みのバランスになるように形を整えます。

14)帯結びを背中に回して完成です。

たとえば、手先を長めにとったり、タレ側で折り返した部分の大きさを小さくするなど、大きさや形が変わるだけで、全然違う表情になって印象も違ってきます。結びが平らなので、背中を押し付けるような車や電車の移動でも潰れることはありません。

きもの初心者でもテキトーでも簡単に結べて、お尻がスッキリ見える効果も期待できる「後見結び」風アレンジです。身長の高さや腰幅に合わせて、手先やタレを調節してみてください。

女将が出会った昔の映画の話から帯結びの説明に繋がっていく女将の動画はこちらをご覧ください。

【テキトーなのにお尻も隠せてスッキリ粋に!半幅結びで後見結び風アレンジ】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」

更新情報はInstagramで発信していく予定です。

Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

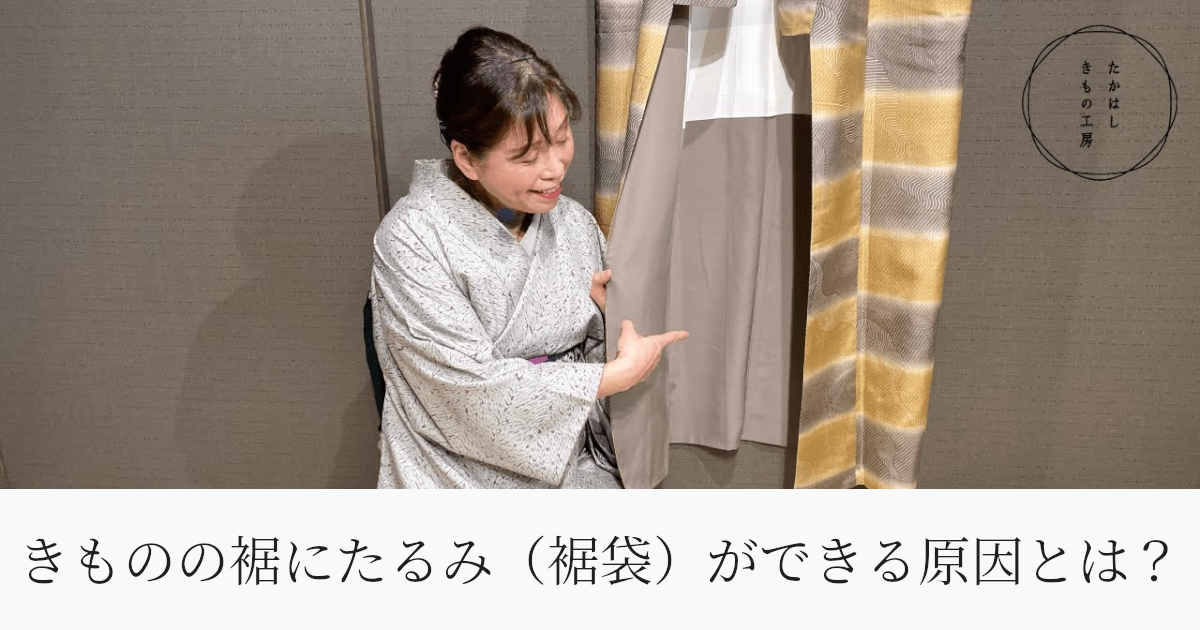

きものの裾にたるみ(裾袋)ができる原因とは?

袷のきものをきもの用ハンガーなどにつるしたときや、着付けで腰ひもを結んだときに、きものの表地の裾にたるみができた経験ありませんか?

このたるみを「動画では表袋(おもてぶくろ)以下同」と言いますが、特にやわらかもののきもので目立つと思います。

実は、この「表袋」は仕立てる時点でかなり回避できるにもかかわらず、その対策がされていない場合が多いようです。そのため、きものに袋が入ってしまうのは仕方がないことと思っている方も少なくないかもしれません。

今回は、「表袋」ができてしまう原因と「表袋」ができたきものの直し方の工夫をお届けしていきます。

もしかすると、きものを平らな場所に置いてピターっと表も裏も平らな状態で、きものをつるしてもピターッと「ゆるみ」がない状態がきれいな仕立てと思われていませんか?

一見、表も裏もピタピタッと合っているのがきれいな仕立てと思われがちですが、実は、着にくいんです。では、その理由をご紹介します。

裏地の「ゆるみ」には理由があった

まず、女将の訪問着を例に見ていきましょう。

表地は刺繍がされている生地なので、刺繍部分が裏地に響いてでこぼこしていますが、裏地を見ると全体に「ゆるみ」が入っています。

約10年前に仕立てたきもののため、経年による多少の縮みがあると思いますが、仕立ててすぐの頃はもっと「ゆるみ」がある状態だったと思います。

たかはしでは、裏に「ゆるみ」を入れる仕立てをします。裏に「ゆるみ」がなくピタピタの状態だと、表に袋ができてしまい着にくくなってしまうためです。

たとえば、やわらかものの縮緬の場合、表地の方が裏地よりも生地がずっと重いため、「ゆるみ」を入れずに仕立ててしまうと、着たときに裏地は体に沿うように付きますが、表地はすべって落ちるため「表袋」ができます。

和裁師さんは、その落ちる度合いや、経年による収縮や湿気による収縮を計算に入れて、裏地に「ゆるみ」を入れます。

そのため、仕立ててすぐの状態できものをつりさげると裏に「ゆるみ」がありますが、それが着やすいきものなのです。

逆に、着にくいきもの、必ず「表袋」になるというきものをお見せします。

実は「ゆるみ」がないきものは着にくい

この画像にあるようなきものを着ると「表袋」になります。

裏地に「ゆるみ」が全くありません。ピターッとしていて、むしろ表地に膨らんでいるぐらいになっています。

もし仕立て上がりがこのような状態だった場合には、仕立て直しを依頼しても良いと思います。

ただし、紬系のきものは生地が軽いので、やわらかものに比べると「表袋」になりにくいです。たとえば、大島紬の場合、表地は収縮しにくいのですが、それに比べると裏地が経年で収縮するため、それを計算して余計に「ゆるみ」を入れて仕立てたりします。

生地には経年収縮があるので、仕立てを工夫しても表袋になってしまうことはありますが、きものの着やすさを考えると、仕立てるときから「ゆとり」がなくピタピタに縫ってもらうのはできるだけ避けた方がよいと思います。

ぜひ、今後きものを仕立てるときに、お願いするお店の方に、裏地に「ゆるみ」を入れてくださいと伝えると、そのように仕立ててくれると思います。

一時期、きものを着ない時期に「ゆるみ」は要らない、ピターッと紙を畳んだように縫うことが良しとされたときがあって、「ゆるみ」を邪魔なものと考えていたのかもしれません。ただ、実際にきものを着だしたら、とても着にくいことがわかってきてたのではないでしょうか。

裏地に「ゆるみ」を入れて仕立てるというのは、きものを日常的に着ていた先人たちの大事な知恵ですね。

きものの裾の「たるみ」を解消する方法

すでに「表袋」になっているきものを着付けるには、腰ひもを締めてとめた後に整えることで、袋になった部分を解消することができます。

※腰ひもを締めて腰ひもに嚙んでいる生地をすべて引っぱり出した後に行います。

1)腰ひもの上の生地を触って、表地と裏地の二枚があることを確認します。

2)表地一枚だけをつまんで裾と一緒に持ち上げて引っぱります。

3)袋になっている部分の「たるみ」がなくなるまで、少しずつ引っぱりながら整えます。

※白枠内が袋を調整する前の状態です

このように着付けのときに調整すればよいとはいえ、着るたびに調整するのは大変です。

この裏地の「ゆるみ」に対しての知識が一般的になっていくと、きちんと着やすいきものを縫ってくれる和裁師さんが増えていくと思いませんか。

きものを仕立てるとき、裏の「ゆるみ」がある意味についても意識してみてください。

さまざまなご意見あることを承知の上で配信をきめた男気あふれる女将による動画はこちらをご覧ください。

【実は…あなたのきものにもあるかも!?きものの「裾袋」って何?】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」

更新情報はInstagramで発信していく予定です。

Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

きもの業界三大女将!?座談会・季節の移り変わりはどうすればいい?

きものを楽しむ中で、季節によって着分けるとき、たとえば、ネットの動画で見聞きした情報とお店で聞いた情報と、身近な人から聞いた内容とが、すべて微妙に違っていて、どれが正しいの?どうすればいいんだろう?と迷子になった経験はありませんか?

誰もが一度は経験されたことがあるのではないかという、季節の移り変わりでのきものの装いについて、きもの業界三大女将が本音で語っていただきました!

豪華ゲストお二方が気仙沼に

きもの英…