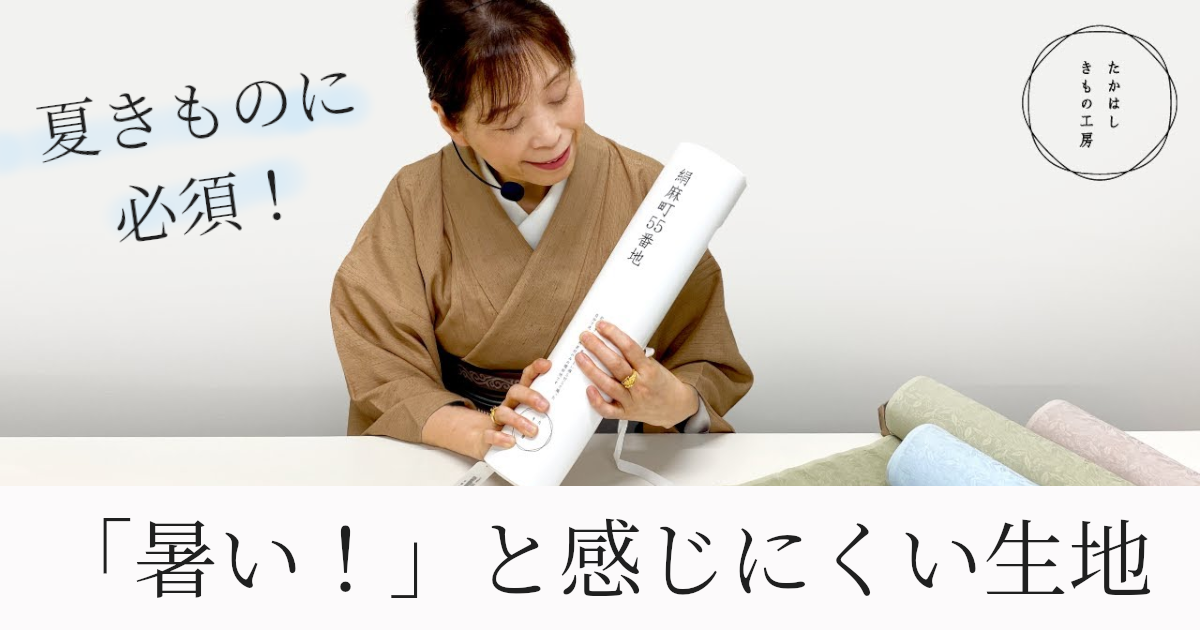

夏きものに必須!「暑い!」と感じにくい生地

昔に比べると、夏の気温がどんどん高くなっている感覚があります。そんな中でも、きものを楽しみたいという方にとって、どうすれば少しでも涼しく着られるでしょうか。

「涼しい肌着って、ありませんか?」こういったご質問をいただくことも、しばしばです。

そのため、たかはしでは、どうすれば少しでも不快感が軽減できたり、汗をたくさんかいてもお手入れが楽に済むか、暑く感じにくくなるのか、試行錯誤の中から生み出してきた商品がいろいろあります。

その中でも、今回は、夏に暑いと感じにくい生地について、ご紹介します。

一番の不快感、肌への張り付きを解消したい

きものを着ていて汗をかいた時、生地が汗でペタッと肌に張り付いて、その不快感と同時に、なおさら暑く感じるという経験をされたこと、ありませんか?

生地に凹凸が少なく、滑らかな素材だと、体に張り付きやすいです。

また、生地が体に張り付くことで、生地が肌と空気を遮断し、より暑く感じてしまいます。

この不快感を解消するために、体に生地が張り付かず、体と生地の間に空気を含ませるようにすることが必要だと考え、「絹麻町55番地」という襦袢地が生まれました。

絹と麻の美味しいとこどりの着心地の良さ

「絹麻町55番地」は、タテ糸に絹100%、ヨコ糸に麻100%の交織の襦袢地です。

※交織とは、違う素材の糸を用いて、織り交ぜている生地をいいます。

素材に絹と麻を選んだのは、絹の落ち感・ツヤ感・ゴージャス感という質感や着心地の良さを保ちつつ、麻の涼しさ・肌への張り付きにくさ・ざっくり感を程よく併せ持って、美味しいとこ取りができるのでは、と考えたからです。

その特長は次の通りです。

体に張り付かず涼しく、着心地良い

タテ糸に絹100%、ヨコ糸に麻100%にしたことで、絹の程よい落ち感のある着心地と、麻の張り付きの無さで涼しさを実現しています。

洗濯機で洗えて、アイロン要らず

ご自宅の洗濯機で洗うことができます。脱水も短い時間で良く、生地が濡れているうちに手で叩いてシワを伸ばして乾かすと、アイロン無しでもほぼキレイになります。

もちろん、アイロンをかけた方がキレイな仕上がりになりますが、かならずアイロンがけが必要というわけではありませんので、扱いやすいです。

柔らかものにも硬いものにも単衣にも使える

汗で体に張り付かないハリ感がありますが、程よい落ち感もあるので、柔らかものにも硬い紗のようなきものにも、単衣にも合わせることができます。

このような特長がある「絹麻町55番地」の絽の襦袢地を、ぜひ夏の襦袢としてその着心地を体感いただきたいです。

また、襦袢地としてだけではなく、生地の扱いやすさと体感の涼しさとを兼ね備えたオールマイティーな生地として使えるため、まずは「うそつき袖」からお試しいただければ、その着心地の良さを味わっていただけると思います。

プラスで涼しくするための居敷当て

「絹麻町55番地」の絽の襦袢は、透け感に問題が無ければ、居敷当ては不要です。

透け対策として居敷当てを付ける場合に、ダイレクトワッフル生地をおすすめします。

生地に凹凸があるので、きものを着る時に少し生地が引っかかる感じがあり、着はじめの頃は滑りが悪く感じることもありますが、涼しさは体感していただけると思います。

また、綿100%の生地で収縮率がほぼありませんし、使っているうちに生地の凹凸が無くなり、程よく滑らかになっていきます。生地の凹凸があるため、少しの膨らみがありますが、気にならなければ浴衣や襦袢などの居敷当てとして、涼しくお使いいただけます。

居敷当てを付けるかどうかのひとつの判断基準としてですが、きものにいつも居敷当てを付けている場合には、襦袢に居敷当ては不要です。きものか襦袢に居敷当てが付いていれば、ステテコだけでも透けることはありません。

光を下から当てて透けないかどうかの実験はこちらの動画をご覧ください。

【夏きもの”透ける”を検証!《最新版》】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」

※たかはしでは、居敷当てはあくまでも透けの防止対策であり、生地の強度を増すためのものではないと考えています。

もし、これから夏のきものに挑戦する場合には、高温多湿な日本の夏は変えられないので、夏はきものを着ないこともひとつの選択です。少しでも暑さを感じにくく、涼しく楽しむには、何を一番の軸にして考えるのか、身につけるものを足し引きして試されるのが良いでしょう。

その中のひとつの選択肢として、「絹麻町55番地」の着心地とお手入れのしやすさを、ぜひお試しください。

「絹麻町55番地」の開発秘話もある女将による夏に暑さを感じにくい生地についての動画はこちらをご覧ください。

【夏きものに必須!「暑い!」と感じにくい生地】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」

紹介した商品

洗える襦袢地 絹麻町55番地…

普段使いにおすすめの草履・下駄はズバリこれ!

下駄は底の形と鼻緒の裏の生地で選んで!

今回は、普段使いの足元のお話をしたいと思います。

まずは夏といえば、下駄。下駄といえば2枚歯でからんからんと音をさせてちょっと内股でつつっと歩く姿は憧れだけど、靴に慣れてしまった私たちにはちょっとハードルが高い履物かもしれません。

そういう点で右近下駄はつまづきにくいので、おすすめです。今は、まったく歯のないものも増えています。一脇さんの木草履も、そういう下駄の一種でしょうね。高さもなく、気軽に履けるものです。

歩き慣れていない方、転ぶのが怖い方には底がフラットな船底下駄をおすすめします。歯がないのでひっかかる不安がなくなりますよ。

底の形もそうなんですが、実は気にしてほしいのは「鼻緒の裏の生地」。必ず触ってみてください。

やっぱり浴衣のときは素足に下駄が清々しくて素敵だけれど、履き慣れていなくて皮がむけちゃった、なんていう経験をした人もいるのではないでしょうか。

そうならないためにも、鼻緒の裏に使われている別珍(べっちん)という生地が、なるべく肌あたりが柔らかいものを選んでください。手を入れて触ってみるのとわかります。

それでも慣れていないと痛くなってしまうこともあるので、裸足で下駄を履いておでかけするときには絆創膏を5枚くらい持ってでかけてください。ポイントは「皮が剥ける前に、痛いと思ったらすぐにそこに貼る」です。我慢しないで、すぐ貼りましょう。

普段草履の女将おすすめ3選

礼装のときの草履は、台の高さがあることが大切です。また白っぽいもの、金銀などのキラキラ感があると改まった感じがあり、礼装向きになります。

普段使いの草履はそうでないもの、ということになります。台が低くて楽なものが主流です。台が高くても、色使いが粋だったりすればそれはおしゃれ用ですね。

また鼻緒が太いものが流行したときがありました。鼻緒が太いほうが、靴のようにずぼっとのめって履く人にも楽です。

素材の問題では、合皮か本革かという選択もあります。以前は合皮の草履はリーズナブルで、1万円くらいでいろんな色で楽しめたり数を揃えたりできたものなのですが、最近合皮の値段が上がっているのです。2万円以上になっていきているものも多いので、だったらあと少しプラスして本革の草履にしてもいいのではないかと思う理由があります。

本革草履のおすすめポイント

まず「汚れや傷がつきにくい」ということ。ついた汚れも手入れをすればすぐにとれます。合皮は足の跡とかもつきやすく、なかなか汚れがとれにくいものが多いです。また合皮はちょっとぶつけたりするとすぐ傷になってしまいますが、本革は傷もつきにくい。丈夫です。

そして「長持ちする」ということ。実は合皮は水分や空気を通しやすいのか、中の芯材と沿いが悪くなってしまうのか、変な音がしてだめになってしまった経験を何度もしたことがあります。台が割れてしまったりもします。

本革のものはそれがなく、30年以上履いているものもあるくらいです。長い目で見ると、お得だと感じています。

日常使いのものこそ、本革の草履をおすすめしたいです。逆にときどきしか出番のない礼装様はむしろ合皮という選択もありかもしれません。

本革の草履にもデメリットはあります。それは「底が滑りやすい」ということ。宣伝になってしまいますが、たかはしきもの工房では「守さん」という両面テープではりつけるだけで底を滑りにくくし、また鼻緒のすげ跡から水が染み込むのを防ぐ商品を作っています。これがほどよく滑らず止まりすぎず、歩きやすい優れもの。おすすめです。

カレンブロッソもやっぱり便利!

日常使いの草履のおすすめはもうひとつあります。それは「カレンブロッソ」です。台がEVAという素材でできていて、雨や雪にも強くて滑りにくく、長時間立っていても絶妙なクッション性があって疲れません。台の側面が汚れても、その部分を洗えば綺麗になります。

難点は鼻緒が取り替えられないこと。一部取り替えられるものもありますが、靴などを履き潰す感覚で履く方も多いのではないでしょうか。

女将のマイブーム「雪駄」

最近の女将が普段使いに愛用しているのが、男性用の雪駄。実はこれがらくちんなんです。小さい台を選べば、女性でも履けると思います。

たかが履物、されど履物。足元のおしゃれはとっても大事ですよね。そしてやはり「歩きやすい」ということが大切です。そんなに安いものでもありませんから、ぜひ後悔しないよう草履や下駄を選んでいただけたらと思います。

あちこち回り道をしながらしっかり草履や下駄のおすすめポイントについて熱く語っている女将の動画はこちらです。

【後悔しない!女将的、草履・下駄の選び方&おすすめ紹介】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」

紹介した商品

守さん【つま先用…

きもののここち良い寒さ対策は着脱できるアイテムで

着こまない防寒対策を考える

寒さも本格的になってきましたね。皆様きものの寒さ対策はどうされていますか?

ヒートテック、レギンス愛用の方も多いと思います。

でも最近、室内の暖房がしっかりしているところが増えましたよね。外を歩いている時は寒くても、室内に入った途端に汗が‥‥なんて経験をされた方もいらっしゃるのでは。

その日の気温、屋外にいる時間、室内にいる時間、暖房が効いてそうな場所などなど考えて、中に着る肌着を決めることはなかなか難しいもの。着ないと寒いし、着込んでしまうと今度は暖かい場所にいったときに脱げないという問題が発生します。

なので、防寒は中に着込むのではなく、外から身につけて着脱可能なものがおすすめ。寒いところでは身につけて、暖かいところでは外せばOKなので、調整が楽なのです。

着物の場合は「手首・足首・首」の3首を温めれば、寒さは防げると言われています。

具体的にはどんなものをつければいいかというと、首にはショールを巻けばいいし、袖口の寒さには長い手袋やアームウォーマー、足首には足袋ハイソックスなど。

ショールやアームウォーマーだったら、さっとつけたり外したりできますし、足元はちょっと一手間かかりますがあまりに暑ければ脱ぐことも可能です。

たかはしきもの工房には手首の防寒に「マフマフ」、足首の防寒に「足袋下ハイソックス」「足袋ハイソックス」という商品がございます。

手首の防寒対策

マフマフは、アームウォーマーと長手袋のいいとこどりをしたオリジナル商品です。ひじまで覆うことができる長さにもこだわりました。

特徴としては、ミトンとおなじように指を覆う形になっていますが、指先がオープンになっていること。手袋だと、いちいち外さなければスマホをいじったりできませんが、これであれば、ちょっと先を引き下げるだけで指が出せます。つけたままで指先を出して細かい作業もできますし、寒ければ伸ばして指を覆えばよいのです。しっかり指を出しておきたければ、折り返して使ってください。

足首の防寒対策

足袋ハイソックスや足袋下ハイソックスは、脱ぐというのはちょっとハードルが高い。でも足首のところまでルーズソックスのように下ろせば、すねやふくらはぎのところが涼しくなります。実は調温しやすいアイテムなんです。

足袋ハイソックスは、冬の普段着に足袋代わりに履くのにとても便利です。普通の靴下より糸数を増やして、分厚くないけれど暖かい仕様になっています。分厚い靴下を履くよりもすっきりしていて暖かいと自負しております。

足袋下ハイソックスは、逆に少し薄くして足袋の下に履きます。ピッタリサイズの足袋の下にはちょっときついかもしれませんが、ストレッチや少し緩めの足袋の下に履いていただくと、足袋姿でありながら足を温めることができます。

首の防寒対策

最後に首ですが、ストールを使う方が多いと思います。ストールをそのまま首にかけただけでは実は結構首元、衣紋のところが寒いことがあります。そんなときには、首元の部分を10センチくらい折り返して二重にした状態で首にかけると違いますよ。お試しください。

でも、実は首元は一番あたたかいのはスカーフなんです。

シルクがもちろんいいですが、ポリエステルでもかまいません。60センチ角くらいの大きさがあれば十分です。それを首に巻いて、衿の中に差し込むように装着します。

昔、たばこやのおばあさんがスカーフやてぬぐいでしてたような、あれです(といってもお若い方にはわからないと思いますので図解します(笑))

半衿も汚れませんよ。すごく暖かいのに、あまりやっている方いらっしゃいませんよね。きものが日常着というちょっとプロっぽい感じがしませんか?

新幹線などで移動するときにもこれをすれば急に寝落ちしても着物も汚れないし暖かい! と女将のイチオシ防寒です。

すごく寒い時にはこのスカーフとストールのダブル使いがおすすめです!

もうやっているわよ!という方もたくさんいらっしゃると思いますが、もしまだ試したことがない方がいらしたら、簡単に着脱できるアイテムで、ここち良い寒さ対策をお試しください。

寒さ対策を解説する女将の動画はこちらです。スカーフの巻き方も説明していますよ! またこの冬発売の防寒用品「ぺチコ」のご紹介も!ぜひご覧ください。

【女将流、ここち良い寒さ対策!】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」

日常着物をもっと楽に、たのしく、かんたんに。ズボラ女将の日常着物術、これからもお楽しみに!

紹介した商品はこちらから

更新情報はInstagramで発信していく予定です。

Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

捨てられない!不要な絹の使い方のご提案

使えないけど捨てられない正絹はこうして使おう

洗い張りはしたけれど不要になった胴裏。黄ばんで使えない半衿、シミのついてしまった帯揚げ、リサイクルショップで買ったけど汚れがあったり着にくくて着用できない着物、リメイクした後の残り切れ‥‥。

捨てればいいことなのですが、正絹だと思うと小さな端切れでも捨てられないということはありませんか?

もちろん黄ばみもプロに頼めば漂白もできますし、なにか素敵な小物を作ったり、活かしたりということができれば一番ですし、布団側にしたり、はたきや雑巾に‥‥などとよく言われます。でも傷みがあったり、面倒だったり、そこまでは手も費用もかけられないということもありますよね。

そういった使い道のない、捨てられない絹の、たかはし女将流の利用法を今回はご紹介いたします。

その1クッションや枕の詰め物にする

何かに使えそうだけど、何にもできずにそのままにしているような絹の生地は、ふわふわくしゃくしゃとまるめて、クッションの中に入れてしまってはいかがでしょう?

胴裏などは長さも生地幅もありますし、結構ボリュームが出ます。いろいろな端切れももちろん使えます。

簡単に胴裏などでざくざくと手縫いでクッションサイズの中袋を作り、中に不要な絹の端切れをふわふわくしゅくしゅにして中につめこめば、オールシルクのクッションが出来上がり。

さらにクッションカバーをお気に入りの着物リメイクなどで作れば、ラグジュアリーな正絹クッションになりますね。

このとき、端切れはそのまま使ってもいいのですが、一度洗って水を通してあげるとよりクリーンにシャキーンとなって気持ちよく使えますよ。水に通してあげると、絹も喜ぶような気がします。

詰め物にするのであれば、多少洗って硬くなっても大丈夫。柔らかくしたければ柔軟剤を入れて洗ってもよいですが、その場合は柔軟剤に漂白剤などが入っている場合もあるので、変色する可能性もあります。詰め物であれば変色も気にしなくていいですから、そこはお好みでなさってください。

水通ししてふわふわっと丸めて作った正絹の詰め物の枕もいいですね。カバーもシルクだと、翌朝髪も柔らかで肌にも優しいラグジュアリーな枕になりますよ。もう着ることのない着物をそのまま畳んで高さを調節して中身に入れるという手もあります。

その2浴用タオルに使う

シルクで体を洗うと、ほどよい摩擦でさっぱりしますし、絹は人の肌に近い成分を持っているので、お肌にも優しいということで、使わなくなった半衿などを浴用タオルにしてはいかがでしょうか。

半衿なら90センチくらいなので、背中も洗えますよ!胴裏などでしたら、1メートルくらいに切ると使いやすい大きさになります。

石鹸などは泡立ちにくいですが、絹の繊維は三角の形状をしており、ほどよく汚れを落としてくれてかつお肌に優しいのです。ぜひ一度お試しください。

【宣伝】ラグジュアリーな枕カバーと浴用タオルのご紹介

さて、不要な絹の使い道として紹介ましたが、実はこの度たかはしきもの工房で、最高級の正絹を使ってこのピローケースと浴用タオルを作ってしまいました!

博多織最古の織元、西村織物さんとのコラボです。織元も素晴らしいし、糸も『エルメス』のシルク製品の原料の90%を占めているというブラタク製糸株式会社のものを使い、品質にこだわり抜きました。杉綾の地厚で本当に素晴らしい生地なんですよ。まさにラクジュアリー!

動画で女将がご紹介しておりますので、よろしければご覧くださいませ。

【捨てられない!不要な絹の使い方!】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」

日常着物をもっと楽に、たのしく、かんたんに。ズボラ女将の日常着物術、これからもお楽しみに!

更新情報はInstagramで発信していく予定です。

Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

早い!待ち針も使わない!うそつき衿に自分の好きな半衿をかける方法

襦袢も同じ! 半衿つけの時間が超短縮

たかはしきもの工房オリジナルのうそつき衿。

半衿を縫わないでそのまま使えてそのまま洗える、針仕事が面倒な人間には救世主のようなうそつき衿ですが、たまには自分の好きな半衿をつけて使ってみたいなと思いませんか?

「長襦袢に半衿はつけたことがあるけど、うそつき衿はどうしたらいいの?」

とよくご質問をいただきます。

確かに、うそつき衿は当社オリジナルの形なので、他で説明しているところはないはず。

今回はズバリ、「うそつき衿への半衿つけ」のご説明をいたします。

基本は襦袢も同じですが、襦袢へのつけ方をご存知の方でもズボラ女将が生み出した「針目ざくざくの高速半衿つけ」をぜひご覧ください。

半衿つけの時間が超短縮できますよ!

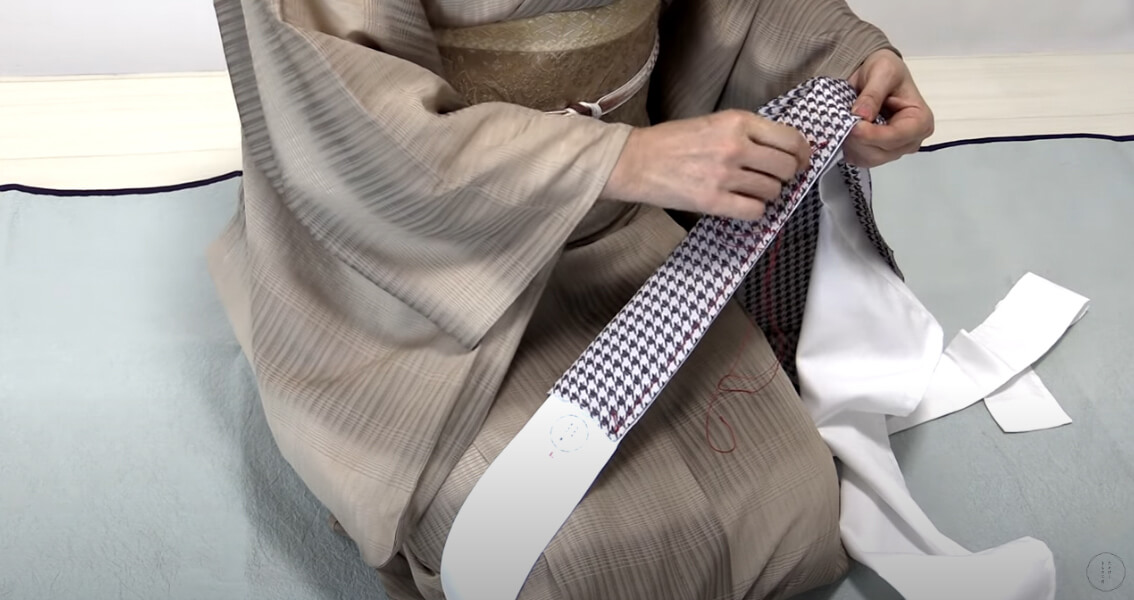

半衿のつけ方

用意するもの:うそつき衿、半衿、糸と針、はさみ

うそつき衿はロゴがついているほうが外側(表)。

ケアラベルがついているほうが内側(裏)になります。

ロゴがついている外側から縫って行きます。

1)糸の長さはつける半衿の長さ+15センチ。針に糸を通します。糸の片方を玉止めします。

平に巻かれている糸は「ペンペン」とはじいて糸のクセをとって使います。

2)半衿のぬいしろは2センチくらいとります。真ん中を決めて、左右均等な長さになるよう端を決めたら、まっすぐ折って縫って行きます。正座した膝の下にうそつき衿の端を挟んでピンとはって縫います(くけ台のかわりです)。

ぬいしろがまっすぐとれるか心配な方はアイロンをかけてください。

縫うときのコツは、針を布地に対して寝かせて縫っていくこと。針をたてると生地をたくさんすくってしまうので、固くて縫いにくい。糸を抜く方向も進行方向にゆっくりすーっと抜くようにしてください。反対に引き抜くと糸がダマになってこんがらがってしまいます。

3)端から5〜7ミリの内側を縫っていきます。最初は返し針をしておくとしっかりつきます。針目は大きくて大丈夫。半衿が押さえられればいいから、5〜7センチくらいのピッチでどんどん縫って行きます。

縫い進んだら、膝の下に挟む部分を送ります。このとき衿がシワになるので軽く体重をのせるようにしてください。

表側を最後まで縫ったら、返し縫いをして糸をひきぬいておくと、おせんたくのときその糸はまた使えます。

4)内側を縫う前に、自分の入れる衿芯の幅を確認します。

衣紋の衿の部分に、衿芯の幅にあわせて半衿を縫っておくと、衿芯を入れたとき、半衿の生地がシワにならずはりがでて、カーブがキレイに決まります。

5)内側を縫う糸は、半衿の長さ+30センチ。なぜなら、衿の真ん中から縫い始めるので、2回にわかれるため玉止めなどをする糸が余分に必要だからです。

糸が長過ぎて扱いづらい方は、半衿の半分の長さ+15センチにして、2回針に糸を通してください(女将は針に糸を通すのが辛いので、1回で済ませたいようです)。

6)内側は、真ん中から上前の方向を先に縫って行きます。

半衿を折り返して、先ほど決めた衿芯の幅ピッタリのところに衿幅をきめて縫い代を折り返し、折幅を決めたらしたから衿を挟むように持ちます。

7)まず一目、真ん中に針目を通します。内側の衣紋の部分は、人から見える部分なので、この範囲だけ細かく縫います。表には1ミリ出す程度。中は1〜1.5センチ程度すくって縫っていきます。

8)針を刺した段階で、針をさしたまま、半衿の生地を進行方向にピンとひっぱって張ります。

針をさしたままにするのは、待ち針の代わりです。

この内側の衣紋部分は衿のカーブの内円になりますので、外よりもひっぱってつけないと生地が余ってシワができてしまうのです。生地をピーンと張った状態で、一目ずつ丁寧に縫うのがこつです。

9)衣紋部分(えもん抜きの幅分)を細かく縫ったら、あとは衿芯が入る幅(すこし余裕があってもOK)に、まっすぐざくざくと縫って行きます。

このとき、衿幅が首側から先に向かって広くなっていますので、衿にあわせて縫って行くと半衿の縫い代が足りなくなるので、半衿の幅を変えずに縫いつけて行きます(端は少し地衿が見える状態になります)。

10)端まで縫ったら返し縫いして、糸をひきぬいておきます。

11)次は反対側。うそつき衿をひっくりかえして、下前側を縫って行きます。

このとき進行方向を縫いやすい方向にするため、衿の上下を逆にするとよいでしょう。(襦袢も同様。左手で衿を挟んで押さえるときは上から挟むことになります)。

上前側と同様に、衣紋の部分は針目を細かく、生地をひっぱりながらシワにならないよう縫いつけます。

12)衣紋の部分以外は、ざくざくと。端まで縫って返し縫い、糸をひきぬいて終わりです。

文章にすると、ながーい!(笑)

実は、実際に女将がうそつき衿に半衿を縫いつけている動画があります。

百聞は一見に如かず。なーるほど!と思う部分がいっぱいあると思います。とにかく衣紋の部分以外はざくざくと、びっくりするような針目の大きさなので、早いです。じっくり説明しながらで20分ほど。これを見てマスターすれば、うそつき衿の半衿付け時間が超短縮間違いなし!…

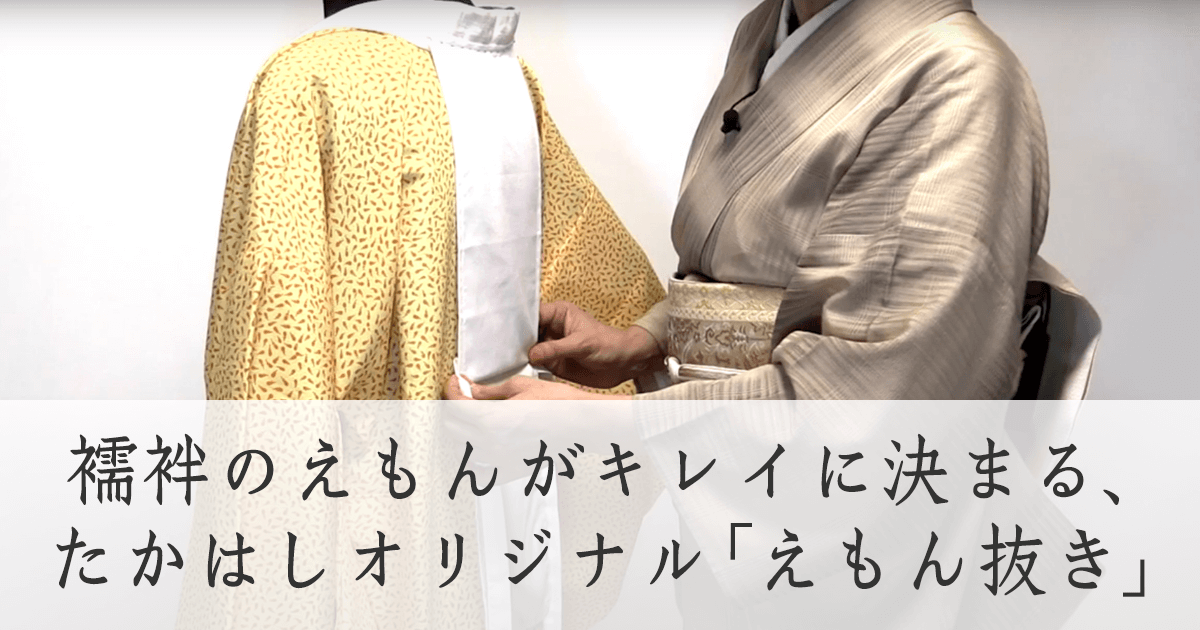

襦袢のえもんがキレイに決まる、オリジナル「えもん抜き」

「えもん抜き」の使い方

寒いと感じる日も増えてきて、うそつき衿もいいけれど、長襦袢のお洒落もしたくなる季節になってきました。

長襦袢や半襦袢で着るとき、えもんが詰まってきてしまうのがお悩みの方も多いのでは。

そんなとき、たかはしきもの工房オリジナルの「えもん抜き」をぜひお試しください。

一般のえもん抜きは、襦袢のえもん部分に縫い付けて、それを引いて着付けることでえもんが詰まってくるのを防ぎます。

でも、つけていてもえもんが詰まって、何度もトイレでひっぱったり、ひっぱりすぎてV字にえもんが抜けたり、そんな経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

たかはしのえもん抜きは、ちょっと変わった形です。

まず、幅が広い。そして紐がついています。使い方にもちょっとコツがいるのでそれをご紹介いたします。

たかはしきもの工房の『えもん抜き』の使い方

1)えもん抜きを長襦袢のえもんに縫い付け、えもんを自分の好みに抜いたときに紐がウエストの一番細いところの2,3センチ上にくるように調節する。

2)えもん抜きをひっぱってえもんを抜いたら、ひもを身八つ口に通して前に回し、下に少し引き下げておへそのあたりで結ぶ。

3)あとは、襦袢の衿をあわせて伊達締めなどでとめるだけでOK。

こうすればえもんが固定されるので、衿をあわせても衣紋がつまってくることがありません。紐は必ずえもん抜きを下に引くという気持ちで下に向けて引いてから結ぶのがポイントです。

こちらの動画の1分15秒あたりからになります。

たかはし式えもん抜きの調整

襦袢は前身頃のほうが布の量も多いし、半衿もあるので重いのです。普通に着て動いたら、前にどんどん詰まってくるのは仕方のないこと。それをこのえもん抜きで後ろ側にえもんを下に引いて、固定してから衿をあわせることでもう衣紋はつまらないというわけです。

「えもん抜き」のつけ方・調整方法

さて使い方を見ていただいたところで、実際襦袢にどうやってとりつけたらいいのかをご説明いたしますね。

えもん抜きのつけ方

えもん抜きは半衿をつける前に、衿の土台に縫いつけます。

1)襦袢の背中心にえもん抜きの真ん中をあわせ、えもん抜きのカーブを衿にまっすぐ沿うように縫いつける。

2)最初の一目は返し縫いをし、あとはざくざくと縫い止める。

以上です。上に半衿をかけてお使いください。一度縫いつければ、そのまま外さずにつけたままでお使いいただけます。

わかりやすい動画もご覧ください。3分58秒です。

たかはし式えもん抜きのつけ方

えもん抜きがついたら、もうひとつやることがあります。それが紐の位置の調整です。えもんを抜きたいところまで抜いたときに、ついている紐がウエストより下にきていたら、それをウエストの一番細い位置より2,3センチ上にくるように調整する必要があります。

ウエストよりも紐の位置が下だと、えもんを引き下げる力がかからなくなるからです。

調整は、紐より上のえもん抜きの布をつまんで縫って短くします。ぐしぬいでOKです。

もう一度こちらの動画の最初からご覧ください。

たかはし式えもん抜きの調整

えもん抜きの幅が広いと、しっかりと引ける、摩擦で止まる、えもんがU字型にひろく自然に抜けるという利点があります。えもんが詰まるとお悩みの方に、一日きれいにえもんをキープしてくれるたかはしきもの工房の「えもん抜き」、おすすめいたします!

更新情報はInstagramで発信していく予定です。

Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…