投稿

お太鼓って、角が丸いとか高さを出したいとか、どれがいいの?【きもの初心者必見】

こんにちは。きもの初心者の小野寺です^^

夏の時期に浴衣に慣れすぎて、この間きものを久しぶりに着てみたら、着付けをポイントポイントで忘れてしまっておりました(x_x)

お太鼓も上手く結べず、とりあえず結んで会社で直してもらいました^^;

着方を忘れないように、定期的に着ることが大事ですね…

その苦戦したお太鼓について、今回私が調べたのは、

「お太鼓って、角が丸いとか、高さを出したいとか、どれがいいの?」

です\\\\٩(…

帯〆の通る位置を見直そう。帯〆の締め方ワンポイント

帯〆がどこを通ったら一番よいか考える

今回は、帯〆の締め方です。

といっても前の結び目のことではなく、帯〆が通る位置と締め方の女将のこだわりを紹介します。

まず帯〆とお太鼓の関係からお話していきますね。

お太鼓の位置も、お好みがいろいろです。前帯の下線とお太鼓の下線の位置が合ってなければいけないと教わった方もいらっしゃると思います。

40年くらい前にはそれが主流でした。

でもそうするとお太鼓の位置が高くなるのです。

今は、もう少しゆるりと下の位置でお太鼓をされている方も多いのではないでしょうか。

お太鼓の位置が下がると、帯〆は後ろの「て」の中心を通るわけですから、前に回ってきた時に前帯の中心にはなりません。

それを斜めにもってきて前帯の真ん中で結ぶと実は緩みやすいのです。

なので、ここでたかはし女将のこだわりの結び方です!

1)お太鼓の中を通した位置そのままで、前で結びます。この時緩まないようにしっかりと結んでください。

2)前帯を通る部分を上に持ち上げて好きな位置にすれば出来上がり!

この位置は、よく上めは若々しいかんじ、下めは年配などと言われますよね。無難なのは真ん中でしょうか。

ここを持ち上げることによって、帯〆は斜めになるので、より一層締まって帯が安定します。

よい帯〆はくくくっ、と絹鳴りのいい音がします。

これで、お太鼓の中も手の中心、前帯の上でも真ん中を通るようになります。

なーんだそんなことかと思われたかもしれませんね。地味な裏技(?)ですが、効きますよ!

もしこの方法で結んだことがない方がいらしたら試してみてくださいね。

帯〆のゆるまない結び方おさらい

さて、これだけでは本当にワンポイントなので、帯締めが緩まないよう「結ぶ」コツ女将流もご紹介いたしますね。

ポイントとしては、結構、かなり、ぎゅっぎゅっと前に引っ張って引き締めていることです。

1)脇をぐっと前に引く

2)着物と同じうちあわせに帯締めをクロスさせる

3)右端を下から上に通して、手で下から握り込む

4)小指と小指をなるべく近づけて持ち、ぐっと前に引く。こうすることでしっかり締まって、帯と帯締めの間に隙間ができて小指が離れるので、また寄せて前に引き、帯締めをしっかりと締める

5)左端をくりんと上にあげて、輪っかをつくり、その根本をしっかりと指で抑える(帯締めが3重に重なっている部分)

6)作った輪っかに右端を通す

7)緩まないように、根本を抑えながら引き締めていく

8)しっかり左右に締めて完成。このとき、輪っかにした部分が縦にまっすぐ立っていると綺麗です!!

いかがでしたでしょうか。結び方はいろいろだと思いますが、結び目の根本を押さえて離さないのがコツです。いつも帯締めが緩んでしまうなという方は「前にひいて締める」「緩まないよう結ぶとき根本を押さえる」の2つをぜひお試しください。

実際に帯〆を結ぶ女将の動画はこちらです。

【女将お気に入り!帯〆の締め方】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」

日常着物をもっと楽に、たのしく、かんたんに。ズボラ女将の日常着物術、これからもお楽しみに!

更新情報はInstagramで発信していく予定です。

Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

ベストセラー帯枕「空芯才」のマル秘テクニック2選

帯枕「空芯才」が使いやすいヒミツ

たかはしきもの工房オリジナル帯枕「空芯才」

一度使ったらやめられない使い心地とご好評をいただいて、口コミでひろがったベストセラー商品です。

なにが普通の帯枕と違うのか?

まず、帯枕本体が立体メッシュを成形して作ってあること。

通気性がよくて、ムレなくて、ほどよい固さとクッション性があります。

カチカチのボール紙の芯が背中にあたって痛い‥‥なんてこともなく、椅子や車のシートにもたれても快適です。

そして、帯枕の長さが25センチあること。

そのため、お太鼓の山がほどよくまっすぐ美しく決まりますし、持ち上げやすい。

あとは、枕ひもが東レのエアレットという吸汗速乾性と伸縮性があり、摩擦力の大きい素材であること。

結んだところでゴロゴロしないように先細りの形状であること。

このことによって、枕ひもをぐっと脇から帯の中に押し込んでおけば、しっかり帯のなかに収まって、上に持ち上がってくることもありません。

枕ひもの付け根も幅広で、脇腹が痛くなることもなく、結び目を帯の中に入れこめばみぞおちを圧迫しないので本当に体も楽なのです。

また、帯揚げも押し上げられないので帯周りがすっきりとなります。

これらの特徴が、空芯才が使い心地が楽で、お太鼓がきれいに作れるヒミツなのです。

「空芯才」のサイズの使い分けは?

空芯才には、サイズが3種類あります。N(ノーマル)、DX(デラックス)、Big(ビッグ)です。

それぞれの特徴と、どんなときに使いやすいかご紹介いたします。

長さが25センチなのは共通で、違いは帯枕の「高さ」になります。

N(ノーマル) 高さ3.5cm

帯山がかなりフラットになります。小さなお太鼓は日常使いにはらくちんで、観劇等長時間もたれていても疲れません。

張りのある帯におすすめ。柔らかい帯だとくたっとなりすぎるかも。

小柄な方、年配の方に

DX(デラックス)高さ4.5cm

ほどよい高さで日常からおしゃれな装いまで使えます。

どんな帯にも使いやすく、体型、年齢を選ばない万能サイズ。

枕ひもが黒い「クロウ」もこの大きさです。

Big(ビッグ)高さ6.5cm

華やかな装いにぴったりの高さ。

また、柔らかくて形が決まりにくい帯におすすめです。

大柄な方、若い方に

空芯才は、やわらかく体にフィットする素材ですので、見た目が大きくても体にフィットして添いますので、実際に使うと丸みのある自然なラインに仕上がります。強く引けば高さも控えめになります。お好みの付け心地と高さを見つけてくださいね。

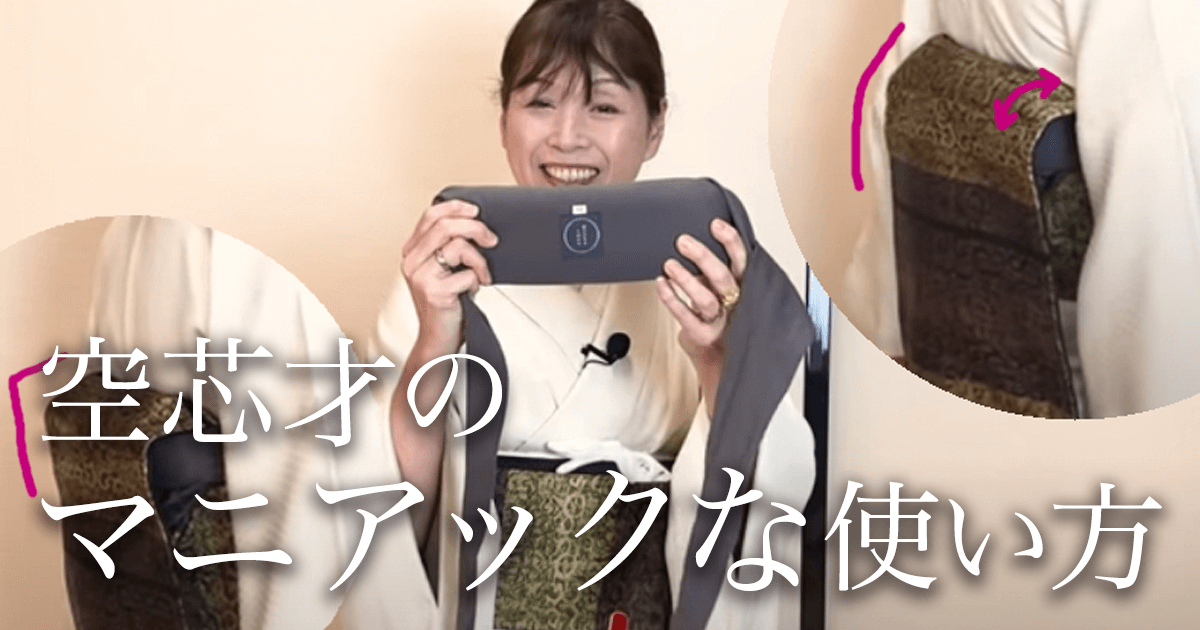

「空芯才」のマニアックな使い方2選

さて、空芯才の基本をマスターしたところで、いよいよ空芯才のマニアックな使い方を2つご紹介したいと思います。

逆さ使いで羽織のシルエットをなだらかに

羽織を羽織ったとき、帯枕のシルエットが高くカクッと出るのが気になるときありませんか?

若い方はそれが素敵なのですが、年齢を重ねてくると控えめでまるみのある落ち着いたラインにしたい時も。

これもお好みなのですが、空芯才DXの山を逆さにするとこの控えめラインを出すことができるのです。

帯枕を逆さ? と思われた方はぜひ動画をご覧ください!

動画はこちら

着姿のこだわりはひとそれぞれ。

ちょっとしたことですが、お試しになってください。

目からウロコ!枕ひもを帯の下に引き出す!?

え? なんのこと?と思われた方も多いのでは。帯枕のひもを、帯の中に深くしまうようにはよく言われることかもしれません。

その時のコツは、真ん中の結び目だけでなく、脇からしっかりと紐を押し込むこと。こうすると、紐は上に上がってきません。

そして、さらに! ひもに伸縮性がある空芯才だからできる裏ワザが。それは、帯の下から手を入れて、上から押し込んだひもをつかんで下に引き出して結び直すというもの。

ひもを帯の下に引き出して、左右にわけて体の脇で真下に引き下げると、帯枕がピタっと背中につきます。

そうしたら前でもう一度軽く結んで帯の中に納める。それだけです。

こうするともう、絶対にひもは上に上がってきませんし、ひもが当たっている位置が低いので、体がめちゃくちゃ楽です。

これはたかはしきもの工房アドバイザーの辻が考案したものなのです。

え〜?と思っている方、ぜひ一度空芯才でこの裏ワザをお試しください。止められなくなります!

百聞は一見に如かず。こちらも動画をご覧ください。

動画はこちら

【ちょっとマニアック!帯枕ビックリ活用術】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」

空芯才を開発した女将が、熱く空芯才の魅力について語っております!

こちらの動画もぜひフルでご覧ください。

これであなたも空芯才マニアになれます!?

日常着物をもっと楽に、たのしく、かんたんに。ズボラ女将の日常着物術、これからもお楽しみに!

紹介した商品

空芯才一覧はこちら

Instagramでブログの更新情報を配信します。

Instagramをご登録されている方は、ぜひ「たかはしきもの工房…