投稿

初心者でもできる、きもののたたみシワを防ぐ簡単なコツ

きものをたんすから出したら、嫌なところにたたみシワが…。ということを、経験されたことがあるのではないでしょうか。

そんなたたみシワを防ぐ、基本のきもののたたみ方をお伝えします。

きものを着る前の日に準備するのではなく、当日の朝にきものを出すという方には、特におすすめのテクニックです。きものを出した時、「シワにアイロンかけなきゃ」となるのは、本当に嫌ですよね。

今回ご紹介する方法は、後でシワにならないように注意して、丁寧にたたむようにしているので、きものが何枚か重なっていても、極力シワができにくいたたみ方です。ぜひ、ご活用いただければ幸いです。

きものを出したときアイロンがけ不要にするために

画像はきものをたたんでいる時の目線に近い状態で、たたみ方をご説明します。

きもの初心者さんにもすごくいいと思いますが、ベテランさんもご自身のきもので思い当たることがあったら、ぜひ一緒にやってみてください。

基本的に、内側にゆるみがあるきものが着やすいきものです。

内側の裾あたりの中に芯が入っているので段差がでてしまいます。どうしてもピタッと平らな状態にはならないこともあります。それでも、できるだけシワにならないように、まず右側の脇線で折ります。

折った後、裾側を押さえて、裾側から肩に向かって手で布を寄せるようになでつけます。

なでつけるのは、裾側から肩へ一方方向です。

その後、衽(おくみ)線で折り返します。

きものの場合、折り跡が付いているので、本来はそんなに難しいことはありません。そのまま同じ折り跡を折っていきましょう。

次に、衽と衽を合わせます。ここがひとつの肝です。

脇線で合わせるのではなく、衽を折ったら、衽と衽をこっつんと合わせて、ピタッときちんと合わせます。

右手で裾側に重みをかけて押さえながら、裾側から肩に向かって生地を寄せていきます。

裾にシワができると格好悪いので、右手でしっかりと押さえたまま、左手で生地を真ん中に寄せていきましょう。

脇線を手前に連れてきます。

背中心の折れがピタッと合わさるはずです。

同じように裾側を右手で押さえて、裾の方にたまっている生地を肩に向かって寄せていきます。

裾はなるべくきっちり合わせた状態で、肩に向かってくるくると折り込みます。

折り込んだ後、折り込んで丸めたものを右手側にクーッと引きます。丸まっているので中の生地は動きません。

次に衿、袖まわりをたたみます。まず、下側になる袖を入れますが、袖の肩の部分とたもとの先を持ち、キュッと引きます。

パンッと生地を張ります。

バサッと身ごろの下に入れます。

下に入った袖がよれていないことを確認しましょう。

次は衿を整えていきます。

衿先を右手で押さえて、左手でシワを伸ばしていきます。

衿の下にシワができやすいので、衿の下にスーッと手を入れて生地のたるみを伸ばします。

衽線で折れているので、右手で衿先を押さえて衿の折山を持ちキュッと上に引きます。

同じように、衿の折山を合わせて、二枚重ねた衿の折山を持ち、上にプンッと引きます。

上側になる袖を手前に持ってきますが、今はまだ生地だまりが残っています。この時点では、生地だまりがあっていいです。

背中心の折山も真っ直ぐに整えたら、生地だまりがある部分をたたいてならしていきます。たたくと生地が広がって、馴染んでいきます。

よく衿の部分を折るのが大変と言われます。

きちんと衿折がなっていない場合、たたみにくいです。

衿折がきちんとしているものは、もともとの折れ線と同じように整えていけば、衿の中もきちんと折れていきます。

衿が中に入っていると、背中の折れ線の角度が鋭角になってきますが、この角度はきものの生地や、仕立て屋さんによって違ってくると思います。

たとえば、衿がすべて同じように重なっていると背中の折れ線の角度が鋭角になります。

繰越から三角がでるような折り方をすると、背中の折れ線の角度が浅めになります。

生地によっては硬いものだとつりが出たりするので、その場合は角度が深い方が良い場合もあります。衿折の線が薄くても見極めて、背中心を持って引くようにすると衿が中に入ってきます。

衿を整えたら全体を触ってみて生地のボコボコがないようにならしていきます。

ならした後、左手を袖山側に置いて、布を衿先に向かって寄せていきます。

衿先あたりに生地溜まりができます。

衿先のあたりに右手を置いて、左手で裾側を持ちます。内側はまだブカブカしている状態です。

左手で丸めた裾を広げながら袖山側に重ね合わせます。ブカブカはまだ、内側にあります。

内側と外側では生地の厚みもある分、内側の生地が余るのは当然です。右手の折り返しに指を入れて、生地のたるみがないように左側の裾を一枚ずつ引っぱります。

一枚ずつ裾を引くと、裾の重なりがズレるのがわかると思います。地厚なものほど、ズレは大きくなります。裾をズラしておくことで折り返しの内側の線が一本で済みます。

裾線を合わせて折ってしまうと内側のたるみで折り返しの線が三本ぐらいシワがよります。折線が一本だと割と気になりませんし、シワくちゃにならなくて済みます。内側の生地の余りをしっかり引っ張るのが大事です。

今回ご紹介した方法は、できるだけアイロンがけしなくて済むたたみ方でもあります。

たたみ方の説明に使ったきものは、二年ぐらい着ていないきものです。上にきものを重ねていたので、生地の厚みによる段差がある部分にはシワが入りました。しかし、深いシワでなければ、簡単にアイロンで取ることができますので、やはりキレイにたたむことが大事だと思います。

たたんだきものを持ち運ぶときは?

きものを持ち運びするとき、たとう紙に入れたままたたむ方が多いのではないでしょうか。実はその方法だと、きものにもシワができるし、たとう紙もぐちゃぐちゃになります。

持ち運びするときのおすすめは、たとう紙の上にきものを乗せてたたむ方法です。

たとう紙の上にきものを乗せたら、たとえば、帯揚げや丸めたタオルなどを折り返す部分に置いてから、たとう紙ごときものを折ります。

もう一方も折って三つ折りにします。

この状態で風呂敷で包むときものもシワになりにくいし、たとう紙も傷つきにくいです。

少々のことではシワにならないので、たとえば、紙袋に入れて持つこともできます。持ち運びのときに、試してみてください。

女将流・擬音語たっぷりのきもののたたみ方の動画はこちらの動画をご覧ください。

【簡単なコツで、きもののイヤなたたみシワを防ぐ!初心者も知っておきたいマニアックなこと】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」

更新情報はInstagramで発信していく予定です。

Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

よく見えるところにシワがつかない袋帯の畳み方【前編】

お太鼓とお腹にシワを作らない!

皆様は、袋帯の畳み方どうされているでしょうか。なんとなく、とか買ったときの折れ線のまま、という方が大多数かと思います。

袋帯の畳み方で大切なのは2つ。

1)見やすいこと

2)お太鼓やお腹に折れ線が出ないこと

袋帯は、だいたい6等分に畳まれていることが多いのですが、着る人の体型はいろいろ。胴回りのサイズだけでなく、帯を閉める時のクセも違います。

久しぶりに出してみて結んでみたら、お太鼓の真ん中に畳ジワがカッキーン!と出てしまったり、前帯の部分に頑固な縦の折れ線があったり、なんて経験はありませんか。毎回アイロンをかけるのも面倒ですし、だいたいアイロンをかける時間もないときもあります。

自分がお太鼓にどこの部分を出したいか、また出せるか。自分のベストな位置の数字をまず知る必要があります。

だいたい数字で割り出せないの?と言われるかもしれませんが、人の体は十人十色。また出したい部分の好みも微妙に違っています。最初に1回測ってしまえば、次からはそれと同じにすればいいので、一度自分のお太鼓と前帯のベストな場所を確認しましょう!

まずは自分のベストお太鼓位置を知る

用意するのはクリップ4つ!

クリップで、前帯のお腹にくる部分とお太鼓にくる部分に印をつけます。

そして、帯を解いてたたみ直すのです。

まずは、前のお腹部分を起点に帯を半分に折り、端は長さが違えば片方をたたんで揃えます。

そのあと、三つ折りもしくは四つ折りにしたときに、お太鼓部分が折れないように調整すればOKです。

お太鼓のところが折れそうであれば、ずらして畳むとよいでしょう。

もしその時点で、折れ線が入っているようだったら、アイロンで伸ばしておきます。

また、帯の長さと自分のベスト位置を測って数字にしておけばリカバリーもききますし、他の帯にも応用ができます。

ピンチを挟んだ状態のときに、他の帯をそれに揃えて畳むのもいいですね!

平らに畳んで、畳紙に仕舞うときは、この畳み方でOK!

次回後編は、ズボラ女将がすぐ閉められてシワにならず、本棚みたいに立ててしまえてすぐ選べる!!

という禁断の(?)袋帯の畳み方をご紹介いたします!!

お楽しみに!

女将のわかりやすい袋帯の畳み方の説明動画はこちらです!

【袋帯を、美しく締めるために!よく見えるところにシワがつかない袋帯の畳み方】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!

更新情報はInstagramで発信していく予定です。

Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

半衿のシワはこれで解決!着てからでもできる?裏技紹介

衿芯の幅にあわせて半衿をつけよう

半衿の付け方がうまくいかないと、衿元や首元のところがシワシワ〜〜ヨレヨレ〜〜と見えてしまって残念なときがあります。ちょっとくらいのシワやたるみは、布の表情というか「生きてるなあ」という感じがして好ましく思うこともありますが、ぴーんとシワひとつない衿を目指す方は多いですよね。今回は、少しでもその理想の衿元に近づく方法をご紹介したいと思います。

使う衿芯の幅に合わせて半衿をつける一つめは、自分が持っている半衿の幅にあわせて、半衿をつけるということです。

衿芯を入れた時に、生地が余っていると当然ぐずっとなってしまいます。生地は張っていれば、ぴーんとした表情を見せますし、たるんでいればくたっと見えます。当たり前のことのようですが、これを利用します。

全部でなくても、両方の衿肩あきの間は衿芯の幅に合わせて縫えば、そこの部分はピンと張ります。

衿芯を入れる時にするっと入るのではなく、押して差し込むくらいのピッタリ幅を目指してください。

ピッタリの幅の半衿に衿芯を通すときは、衿芯をU字型にたわませて、きゅっきゅっと押し込むと入っていきます。

使う衿芯も、あまりくたくたのものだと入っていかなかったりもするので、ある程度の硬さがあるほうが望ましいです。

幅も少し広めのほうがよいですし、うまくいかない時には衿芯自体を見直すことも必要だと思います。

縫い終わってからシワが気になったら

縫い終わった状態でシワが気になったときは半衿を縫ってしまった後でシワがやっぱり気になる。でも縫い直す時間もない、という時の対処法を2つお教えします。

その1:衿芯がぴったり幅になるよう半衿を縫ってしまう

衿芯を入れてゆるゆるになっていたら、衿芯をきゅっと上に寄せて、余った分を糸で縫いとめて幅ぴったりにしてしまいます。縫う場所は、衿肩あき部分。衿芯のすぐ下の内側の半衿を、衿に縫い付けます。

この部分を縫うだけで、かなりシワが軽減できます。

その2:衿芯の端を動かないように安全ピンで止める

あとは、半衿の端のほうの対処。ゆるゆるの半衿を衿芯の上でぴーんと張って、端を動かないように安全ピンで止めます。両端です。

この時、あまり半衿をひっぱりすぎると中で衿芯がたわんでしまうので注意してください。

下前の衿の端だけ止めておいて、じゅばんを着てから半衿をなでつけて自然にシワをとってそこでもう片方(上前)の端を安全ピンで止めるというやり方もできます。

対処療法ですが、衿芯がぴーんと半衿を張る土台になってくれますので、かなりキレイになりますよ。

着物を着てから半衿のシワが気になったら

最後に、もう着物を着てしまってから半衿のシワが気になってしまったというときの対処です。

右(下前)の身八つ口から手を入れて、半衿だけをつかんで引っ張ります。

半衿をひっぱるだけでシワがとれますが、時間がたつとやはり元に戻ってしまいます。

それを軽減するためには安全ピンでは止めることはできないので、小さな着付けクリップでひっぱった状態で止めておくのもひとつの手です。この部分につけたクリップは、体に当たって痛いということもあまりないと思います。

以上半衿のシワを軽減する方法でした。

半衿の付け方が一番大事ではあるのですが、衿芯の選び方も実はとても重要です。女将は毎年初売りで衿芯を3本、新調するそうです。毎日着物だと、やはり1年経つと衿芯もくたびれてきます。

少し幅広で、まっすぐなタイプがおすすめ。よく衿の部分が丸くくびれている衿芯がありますが、それよりはまっすぐが半衿の布をきちっと張ってくれます。全体にカーブがついていても、幅は全て同じもののほうがよいです。また、折れたりへたったりした衿芯は半衿のシワにつながりますので、買い替えるとよいでしょう。そんなに高価なものではないので、消耗品と思ってコンディションのよいものを使うようにしたほうがシワ対策になりますよ。

衿芯はおろそかにしがちですが、意外と大切なアイテムなので、いろいろ使ってみてご自分にあうものを試して探してみてくださいね。

女将おすすめの衿芯はこちらです。

衿元の仕上がりがきれいになる! 広巾衿芯

広巾衿芯

¥473(税込)

シワシワ半衿の対処方法を紹介した女将の動画も、ぜひご覧くださいね!

【胸元の本当の補整術!】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」

よろしかったらご覧ください!

日常着物をもっと楽に、たのしく、かんたんに。ズボラ女将の日常着物術、これからもお楽しみに!

更新情報はInstagramで発信していく予定です。

Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

シワのないきれいな衣紋になる衿芯の選び方と入れ方

衿芯の選び方、入れ方

衿芯(カラー芯)にはいろんなタイプのものがありますね。

三河芯を縫いつけて使う方法もありますが、たかはしきもの工房のモットーは「きものをやさしく、たのしく、おもしろく」。

少しでも楽な方法を日々探しております!

なので半衿をつけたら、衿芯を入れるようにしているのですが、このときいくら半衿のえもんの内側のカーブのところを気をつけて縫っても、衿芯が沿っていなかったり、入れる方向が間違ったりしているとシワが入ってしまうことがあります。

半衿はお顔の近くで目立ちますし、衣紋の後ろの内側も、結構人に見られているもの。

シワシワ、ぐだぐだよりは、ぴしっとしていたら美人度もアップします!

今回は、そんな半衿がシワにならないような衿芯の選び方、入れ方、そしてシワになってしまったときの応急処置、裏技をご紹介します。

衿芯は幅広タイプを選ぶ

ます衿芯の選び方ですが、付けた半衿のえもんの部分の幅になるべくぴったりの幅のものを選ぶのがポイント。

たかはしではよく「幅広衿芯」をおすすめしていますが、半衿の幅ぴったりで中で衿芯が泳がなければ、シワもなくなります。

衿芯の入れ方と入れにくいとき

次に衿芯の入れ方。

襦袢の内側の半衿に入れていきます。

ポイントは、衿が縦にまっすぐになるようにして差し込んでいくこと。

こうすると横にするよりスムーズに入って行きます。

このとき、幅広の衿芯を選ぶと、途中のえもんの部分でぴったりすぎてつっかえてしまうことがあります。

半衿の生地もピンと張って縫いつけてあるため、このようなことが起こります。

ありますよね! 急いでいるのに! 衿芯が通らない(キーーー!)というとき。

こうなったら、詰まったところの手前で衿芯をたわませます。

そのまま半衿の布を衿芯をすべらせて送っていきます。

一番きついカーブのところを抜けるとスムーズに通って行くようになります。

衿芯がやわらかすぎて、たわませてもふにゃっとなって布がすべらない場合は、送った衿芯を抑えて、半衿の先のほうをひっぱって進めていきます。

また、それも難しい場合は、半衿から衿芯を差し込んだ入り口の部分で少したわむくらいに衿芯を入れ、半衿をしごいて布を送り、衿芯を入れて行く方法もあります。

衿芯を入れるコツ

動画はこちらになります。(動画では当社のうそつき衿を使っていますが、襦袢でも同じやり方で大丈夫です)

応急処置!半衿のたるみを取る裏技

衿芯を入れてもなんだか、半衿がゆるゆるたるたる、ぶかぶかな感じになってしまった時‥‥。

それは半衿の付け方に問題があります。

でも! 付け直すのは大変。そんな時の対処法をご紹介します。

片方の半衿の、衿芯の端のすぐ下を安全ピンで留めます(縫い留めてもいいです)。

そうしたら、衿芯を押すようにしてしごいて、生地をピンと張ります。

膝に衣紋の部分をあてて衿芯を押し、手前に半衿をぐぐっと引っ張るとよく引けます。

ひっぱったまま、さきほど安全ピンでとめた側と反対側の同じ部分を安全ピンで留めます。

こうすると生地がぴーんと張ってきれいになりますよ。

また、衣紋の部分のシワが気になるときは、衿芯の幅と半衿の幅があっていなくて、半衿の布が余っているのも原因。

余っている部分を抑えて、衿芯の幅のところで12、3センチ縫い留めてしまえばピン!と張ります。

このとき縫い目は小さめに。目立たないように留めます。

衿芯を縫ってしまわないように気をつけてください。

これで半衿を付け直すよりもはるかに楽に衿の生地をピシっとさせることができますよ。

衿のたるみの直し方

動画はこちらです。

いかがでしたでしょうか。裏技は、半衿がうまくつけられなかった〜なんてとき、本当にお役立ちですのでそんな時にはぜひお試しください。

これからも、ちょっとしたお役立ち情報をお伝えしていきますので、お楽しみに!

たかはしきもの工房女将、髙橋和江の新刊でました!

しきたりきものと日常きものをわけて考えれば、きもの生活がぐんと楽になります!

きものの不安をスッキリ解決!…

シワ=糸の折れ。仕組みを知れば怖くない 着物にアイロンをかける方法

蒸気の力で糸をふくらませてシワをとる

いざ着ようと取り出したら着物や帯がシワになっていた‥‥なんてことはないでしょうか。また、着た後にも座りジワなどがついてしまったり、ということもあります。

でも着物にアイロンをかけるのってドキドキしますよね。正絹の着物はデリケート。直接アイロンをあててしまうのはもちろんNG。

でも低温で当て布をしてかけても、なんだかうまくシワもとれないし、かといってスチームやスプレーもできないし、どうしたらいいのと思ったことはありませんか?

まずはシワがとれる仕組みを理解してください。

アイロンでぐっと押してプレスをしてシワをのばすのではなく、「糸をふくらませて、シワをとる」という考え方で、アイロンをかけてほしいのです。

プレスでもシワはとれますが、そうすると生地の風合いを損ねてしまうことも。

だからプレスではなく、ふんわりと蒸気の力で元の状態に戻す、というイメージを持ってほしいのです。

そのためには、熱い蒸気を布にあてることが必要になります。蒸気が糸がふくらませて、元の形に戻すのです。

工場などのアイロンはスチームのタンクが離れているため、水がアイロンからたれたりすることはありませんが、家庭用のアイロンのスチーム機能では、水のボタ落ちで着物をシミにしてしまう可能性もあります。

そこで、スチーム機能を使わずに、湿らせたタオルとアイロンを使います。

タオル2枚を使ったアイロンのかけかた

用意するものは

・キレイに洗った白いタオル2枚(のりのきいてない洗いざらしがよい)

・アイロン

・アイロン台

タオルは組織が複雑で、蒸気をまんべんなくいきわたらせてくれますし、万一水がボタ落ちしてもうまく吸い取ってくれます。平織りの手ぬぐいやさらしではなく、必ずタオルを使ってください。

やり方は

1)着物のシワをとりたい部分をアイロン台にのせる

2)乾いたタオルを二重にしてシワのうえにあてる

3)そのタオルの上に濡らして固くしぼったタオルを置く

4)高温のアイロンを濡れたタオルの上で軽くすべらせる。押し当てたりしないで、蒸気が着物のシワにあたるようにする。このとき丸くすべらせて、きわをぼかすようにすると、跡がつきにくい。

5)着物に蒸気があたったら、そのまま少し蒸らす

6)濡れたタオルをはずし、その下の乾いたタオル(蒸気で湿っている)の上をアイロンの重みだけですっと乾かすようにすべらせる(中温でもよい)。

7)二重になっているタオルの1枚をはずし、下のタオルにも同じようにアイロンをかける。※蒸気でしめったタオルを乾かすイメージで。背縫いなどの縫い目にはアイロンをあてないよう注意。

8)タオルを外し、シワがとれた状態で乾かす

さて、いかがでしょうか? この技は帯にも使えます。

動画はこちらです。

着物のシワの取り方

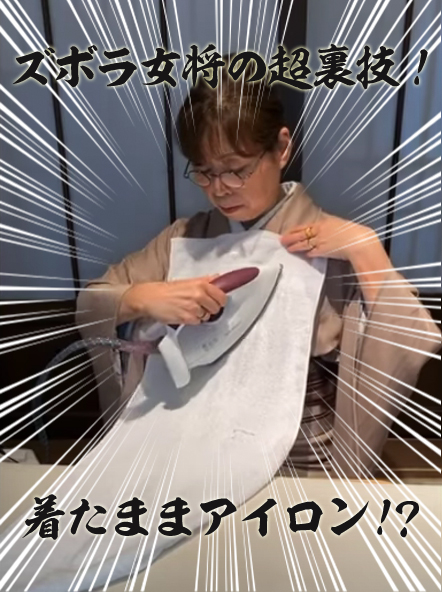

着たままでもシワがとれちゃう!?

さてここからは、ズボラ女将のすごい裏技紹介をしちゃいます。それはなんと、「着物を着ちゃってからシワに気がついたから、着たままでシワをとっちゃう」という究極奥義。確かに、着てから襟元にシワがあって「あちゃー」っとなることもありますよね。

それをなんとかしてしまう、つまり着たままアイロンをかける!というスゴ技です(@@)

(真似するときは、くれぐれも動画の説明をよくよくお聞きになり、個人の責任でお願いします!)

衝撃映像(笑)ばかりに気をとられがちですが、もともとアイロンが嫌いだった女将が、悉皆の「筋消し」に向かい合って研究してたどり着いたアイロン理論をしっかり解説し、普通のアイロンのかけ方もちゃんとご説明した動画はこちらです。

ずぼら女将が教える…

苦肉の策!?足袋の収納

2008年2月14日

引き出しに入れていた足袋があふれてきて、もうどうしようもなくって……

こんな風にしてみました(o^^o)

余分な収納場所もないから苦肉の策ですが、使っ�…