投稿

きものコーデの決め手!帯揚げの選び方

きもののコーディネートで、きものと帯が決まっても、帯揚げや半衿、帯締めなどの小物選びに迷ってしまうことはありませんか?

きもの姿をまとめる重要なアイテムのひとつ、帯揚げ選びのコツをお伝えします。

生地の良いものを選ぶのがポイント

帯揚げや半衿を選ぶとしたら、生地が良いものをおすすめします。

帯揚げも半衿もリーズナブルなものもありますが、どちらも生地が薄手のものは避けた方がよいです。

帯揚げは格好つけるのは結構、大変ですよね。とくに、テロテロしたペラペラ薄い綸子だとボリュームが出ないので、帯揚げの結び目が小さくなってしまいます。

半衿も安くて薄い生地だと厚みが出ないために、首もとが寂しげに見えてしまいます。

また、耐用性の面でも違ってきます。薄手の絹はすごく切れやすいです。経糸が左右に引っ張られて緯糸だけになることを身がひけると言いますが、衿もとで擦れるだけでも織りがあまかったり薄いものはすぐに身がひけてしまいます。その状態になると半衿を付けてもしっとりきませんよね。

帯締めに関しては、楽しめるのであれば、色だけで選んでも良いこともあります。

もちろん、組みの良いものの方が締まりが良い場合もありますし、どうも滑りやすいと感じる場合は、糸の問題もあるかもしれません。

ものすごく酷い帯締めはないと思いますし、もちろん質の良いものはよいです。リーズナブルなものでも掘り出し物があったり、意外と使いやすいものがあったりします。

帯揚げと半衿だけは品物で選んでいただきたいです。

日常きもので使い勝手の良い色を厳選

丹後ちりめんの織元、ワタマサさんの生地をたかはしオリジナルで染め出しした帯揚げを色選びの参考までに、ご紹介します。

画面の左手にある半衿は、帯揚げの生地と柄が同じで、白生地の状態のものです。生地の織りがすごく良いので、最初は半衿を付けるのが大変なくらい厚手です。同じ半衿を三度楽しむ方法もあるので、参考にしてみてください。

▼一枚の半衿を倍長く使える付け方の工夫

https://k-takahasi.com/blog/2024/02/12109/

今回、オリジナルで染め出した帯揚げは、意外と市場に出回っていない色味で、使い心地がよいと思っています。特に濃い色の帯揚げは、コーディネートのアクセントとして効果的な色味ですが、マットな質感に抑えています。

画像だと分かりにくいかもしれませんが、パッと目を惹くような青色です。

黒っぽいきものに合わせると、アクセントになると思いませんか。

濃い紫色の帯揚げも質感がマットですし、とても合わせやすいと思います。

こちらの色は、全体の調和を取ってくれるような色になっていると思います。

このグレーのような少しこっくりした色は、涼しくなり過ぎずに爽やかな印象になるような色味です。

白の帯揚げは、仏事にもよく使いますし、お茶会にもよく使います。お茶会だと白っぽい色の方が品よく見えます。ちょっと式典的な場だったり、改まった席での食事会などカジュアルダウンしきらない方がいい場では、帯揚げを白っぽくするだけで雰囲気が変わります。

白は色としては強く、なかでも真っ白なものは、お慶びごとの場での礼装用に向いています。白に少し色が入っている帯揚げなら、礼装感が強くなり過ぎずに敬意を表すことができると思います。

帯揚げのコーデが決まらないときの、色選びの参考になると嬉しいです。

女将の帯揚げのこだわりポイントはこちらの動画をご覧ください。

【きものコーデの決め手!帯揚げはこう決める!女将の帯揚げこだわりポイント】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」

更新情報はInstagramで発信していく予定です。

Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

帯揚げ・帯締め、簡単&キレイな結び方

日常できものを楽しむなら、着付けをいかに「早く・楽に・キレイに!」するのかは、重要なポイント。

中でも、帯揚げや帯締めは、きもの全体に対して占める面積は小さいですが、キレイにできているのかどうかで印象が違ってくる部分でもあります。

帯揚げと帯締めの結び方について、動画や本など世の中にたくさん紹介されていますので、ご自分に合った方法を選んでください。

ほぼ毎日きものを着る女将だからこそ、いかに早く・楽に・キレイに!を目指した、便利で簡単な結び方をお伝えしていきます。

意外と目につく部分はすっきり結びたい帯揚げ

帯揚げで女将が意識している点は、生地の厚みも含めて良いものを選ぶことです。帯揚げが見える面積は小さいですが、ペラペラの生地では格好がつきませんし、結び目もふんわりしません。

結び目をふんわりする片輪結び(ちょうちょ結びの羽が片方だけの状態)の結び方からお伝えしていきます。

1)スタンダード編

帯揚げを帯枕にかける時、帯揚げの五分の二から三分の一ぐらいに折って、かけています。

帯揚げの上の部分は帯枕にかけているので、折られている状態になります。

帯揚げの体の脇の部分が人の目に付くので、キレイに整えるように気をつけましょう。

帯枕に帯揚げをしっかりとかけるために、帯揚げを前に引きながら下の部分を引くと、帯枕に帯揚げの下の部分が入っていきます。

帯揚げの結び目を片輪結びにする時は、帯揚げの長さを調節して、左側を短めに持ちます。

帯揚げを前に持っている状態で、帯揚げを平らに整えます。

帯揚げはきつく締める必要はなく、飾りとして締めるものですが、帯揚げの生地がブカブカしていると、体の脇の部分に生地がたまることになるので、キュッと前に引いてキレイにすっきり入るようにします。

最初に三分の一に折っていた分を平らに持ち、帯揚げの下側の三分の一を折って平らにします。

三分の一に折ったものを、山になるように半分に折り、山に沿って指をスーッと後ろに持っていきながら、帯揚げを整えます。

反対側も同じように、最初の三分の一を折って整えていきますが、左側を持っているのが大変だと感じる場合には、帯揚げを帯に一旦、挟んでおきます。

帯揚げを前に引き、山が上の状態できものと同じように左側の帯揚げが上になるように重ね、体の中央でひと結びします。帯揚げはきつく結ばず、体にあたる程度で構いません。

さらに、下にある左側の帯揚げだけを下にグッと引き下げると、結び目の上方が平らに整います。

上にきている帯揚げの下に右手を真横に入れ、輪を作ります。

輪の中に左手の指一本を入れながら、右手の指先で垂れている帯揚げを輪の中にゆっくり引き込みます。

結び目はギュッと結ばずに、ふんわりとしたままでOKです。

真ん中を持ち上げて、帯揚げをまっすぐ下に帯の中に入れ込みます。

仕上げに帯をしごいて帯揚げをキレイに整えたら完成です。

この結び方よりもさらに簡単な方法があります。

2)よりズボラ編

左右の帯揚げをキレイに整えるところまではスタンダード編と同じです。

左右を同じ長さで持ち、輪を上にして左の帯揚げを上にかぶせて、ひと結びします。

垂れている帯揚げを内側に丸めたら、帯の中に入れ込むだけです。

帯の中に携帯などを出し入れしない場合には、早く締められて、とても簡単です。

また、他の結び方でよく聞くのは次のようなやり方です。

3)その他①編

帯揚げをひと結びした後、下側の帯揚げを結び目のところでねじって、帯の中に入れ込みます。

上側の帯揚げを結び目にクリッとひと巻きしてから、帯の中に入れ込みます。

さらに、帯揚げをひと結びせず、ただ挟む方法もあります。

4)その他②編

左右の帯揚げをキレイに整えるところまではスタンダード編と同じで、左右を同じ長さで持つように調節します。

右側の帯揚げを前に持っていき、体の中央よりちょっと長いくらいで帯揚げを折ります。

帯揚げが長く、折りたたんだ部分が体の脇まで来るような場合には、さらに折って胸下あたりに厚みを持たせるように調節します。

半分に山にして折り、帯を引きながら帯揚げにそって、手をすべらせて帯の中に入れ込みます。

反対側も同じようにして整えて、最初に入れた帯揚げの上にかぶせるように入れたら、帯揚げを引いたまま帯をしごいて整えます。

この結び方で締めると、はんなりした色っぽい感じになります。重なり部分が少し見えても素敵ですし、山がふたつあるのも素敵ですね。

結び目をどんな風に結ぶのかについては、自分がどう見せたいかを考えて帯揚げを締めていくと良いと思います。

帯揚げの結び方のポイントは、

…

着物だけじゃない季節での小物の選び方【きもの初心者必見】

「帯揚げと帯締めも欲しくなってきたかも!」

こんにちは。きもの初心者の佐藤です。

ゆっくりマイペースながら日常で着物を着る機会を増やせたおかげで、季節によって着物や帯を着分けることが、できるようになってきました。

※ただし、手持ちの着物と帯(日常きもの用)に限る(;・∀・)

10月〜5月の「袷(あわせ)」の時期には袷の着物。

6月・9月の「単衣(ひとえ)」の時期には単衣の着物。

7月・8月の「薄物(うすもの)」の時期には、薄物の着物が無いので、浴衣を。

その中で、いつも同じ帯揚げと帯締めを使っておりましたが、手持ちの着物が少しずつ増える中で、物欲センサー発動!

「帯揚げと帯締めも欲しいかも♪」と( ̄▽ ̄)

しかし、それと同時に「いったい、何を基準に選んだら良いのかしら?(@_@)」となりました。

そこで、今回のテーマは、小物(帯揚げと帯締め)の季節に応じた選び方です。

ちなみに、着物の季節に応じた選び方は、下記の初心者ブログの記事をご覧くださいませ。

▶着物は季節によって着分けるルールがあった?!【きもの初心者必見】

▶着物のこの柄はいつ着る?【きもの初心者必見】

帯揚げも季節によって異なる?

まずは帯揚げから。

女将によると、

「30年ぐらい前から夏物の帯揚げが出始めたけど、それ以前は通年だったのよ」

だそうです。

現在の夏物帯揚げは後でできたものなんですね。

そのため、夏物の帯揚げではなくとも、生地の質感や色などによってより涼しげな着こなしになればとのこと。

▼詳しくはこちらの動画をご覧ください

夏物の選び方【帯揚げ・帯〆編】

ざっくりとまとめると、次の通りのようです。

10月~4月

5月~9月

素材

縮緬(ちりめん)、綸子(りんず)など

縮緬(ちりめん)、綸子(りんず)など

気温・湿度に応じて、絽、紗、麻

雰囲気

温かみ、厚み、ふっくら感

すっきり感、さっぱり、涼しげ

手持ちの帯揚げを確認(*'▽')

※左側から順番に

…

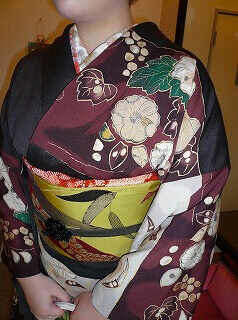

帯の固定で重要なのは帯締め?!【きもの初心者必見】

こんにちは。きもの初心者・たかはし新人の渡部です。

早いものでもう春ですね~(*´ω`)

すっかりマスク生活も慣れてきて、花粉症持ちの私にとっては、この時期以外のマスク、というものにはじめは少し抵抗を感じていたものの、「慣れ」とはコワイものですね(;^ω^)

さて、今回は「帯締め」についてです。

発表します!正直、このお仕事をするまでは帯が帯締めで固定されているとはまったくもって知りませんでしたー(*ノωノ)テヘヘ・・。

私と同じような人いないかなぁ~(笑)

着物を着ている人を見かけても、やっぱり着物や帯に目がいってしまい、帯締めや帯揚は、正直見ていませんでした(反省)

今では、この小物達がコーディネートのポイントとして大きな役割を果たしているんだなと実感しております!

帯ってそういう構造だったのかぁ

右も左も分からずに社内着付け教室に参加した時の事。

先輩の説明通りについていこうと必死でした。

説明を聞いていると手が動かない、逆もまたしかり。

なんと言っても自他ともに認める「ぶきっちょ」なんです(;^ω^)

帯を巻き、太鼓山を決めて(上手く枕を乗せられなかったなぁ)、当店イチオシの「仮ひも…

今年もよろしくお願いいたします♪

2010年1月18日

しばらくのご無沙汰で申し訳ありませんでした!

今年は初の書き込みでございます。

なので

新年明けましておめでとうございます。

で、さぼりまくりだったため書くことはずいぶん貯まっているのですが、まずは成人式から。

こちらはおばあちゃんが成人式で着た振袖を、なんと今度はお孫さんが着て成人式に…

にんのお気に入り

2007年8月24日

これ、なんだかわかります?

私の帯締めをしまっている箱なのですが、ここ、飼い猫の「にん」のお気に入りになっちゃって困っています(^^;)

私もつい開けっ放しにしちゃうからいけないんだけど、

こんなグチャグチャにしちゃって、あ~あ

お前…