投稿

羽織の合わせ方、季節や素材どうすればいい?

きものでお出かけする時、きものの上に何を羽織っていますか?

以前は、羽織をあまり着なくなって一時全滅したような感じでしたが、きものを日常的に楽しむ人たちが増えているエリアでは、コートよりも羽織なのではないでしょうか。

今、羽織がとてもポピュラーになっていて、いろんな種類の羽織がありますよね。

たとえば、大正ロマン時代のすごく長い八分丈の羽織、お尻のところでピュッと切れるような昭和時代の可愛い茶羽織、レースの羽織など、既製品の羽織もあります。

以前に比べると、気軽に羽織を楽しめるようになっています。

そのため、羽織を着るようになったからこそ困っていることがあるのではないでしょうか。

たとえば、季節で薄物と袷とどうやって合わせたら良いんだろう?と悩まれたことありませんか?

そこで今回は、羽織の合わせ方について、ご紹介したいと思います。

羽織はジャケットのように便利で見た目も良い

羽織は、ジャケットと、ほぼ同じようなイメージで考えていただけると良いと思います。たとえば、コートや雨コートや道行コートは玄関先で脱ぎますが、羽織は、いちいち脱ぐ必要はありません。そのため、ジャケットとレインコートやオーバーコートとの違いと同じと、よく言われています。

また、黒の羽織の場合、礼を尽くす気持ちの表し方として着ることがあります。昔は、学校の入卒園式でも、黒の紋付きで黒の中に柄が入っている絵羽織が主流でした。

黒の紋付きは敬意を表すことや弔意を表すことができるので、日常きものにサッと羽織るだけで入卒や仏事などにも行けるように早変わりする便利グッズのような感じで使われていたと思います。

黒の紋付きを紬や小紋の上に羽織ってお悔やみへ行った時のコーデ

ほかにも、帯が崩れた時のボロ隠しになって便利だったり、羽織があることで縦に線が入ることによりスレンダーに見えて見た目にも良かったり、ちょっと肌寒いときの防寒にもなります。

昔は、何も羽織らず帯付き(=きものと帯だけ)のまま外を出歩くのは、品がないという美意識がありました。今でも「私は真夏でも羽織物がないと外に出たくない」という方もいらっしゃいます。そのため、季節で羽織をどう着分けたら良いのか悩まれたことがある方も多いと思います。

羽織の季節はいつからいつまでどう着分ける?

まず、真夏はほぼ羽織っていません。

たとえば、レース羽織は見た目が涼やかに見えますが、素材がポリエステルの場合、かえって暑かったりしますし、素材が絹の薄物でも、一枚羽織れば、暑さを感じます。

さらに、単衣の時期も、ほぼ羽織っていません。単衣の時期は、帯付きで出歩いても良いという説が便利で良いと思っているからです。もし下品だと思われたとしても、涼しさを優先しています。

逆に、「真夏でも帯付きで外を出歩くのは上品ではないから嫌だ」とご自分で思われるのなら、羽織った方が良いと思います。

では、袷の時期はどのようにするかですが、昔に比べると暑さを感じる時期が長いため、今の季節に合わせていく必要があると思っています。

袷羽織を袷のきものに合わせるのが、季節のイメージにも沿っていていいと思います。

ただし、春先や10月でも真夏日があって、気温が20度を超えると袷のきものを着ること自体が暑くてつらくなりますよね。

体感での基準ですが、だいたい気温が20度未満にならないと、袷のきものを出しません。一日の最高気温が20度を超えるうちは単衣を日常的に着ています。

たとえば、結婚式に出席するなら袷を着ますが、日常的には最高気温が20度を下回らないと、胴抜きでも袷を着ることはありません。汗をかきたくないし、寒がりでもないので、体感で決めています。

最高気温が20度を下回ってきたら、まずは胴抜きの袷を出します。気温が下がってくると帯付きだと出歩くには寒々しく見えると思います。そんな時に何を羽織るのかですが、単衣のきものには、薄物羽織を羽織ります。

季節による羽織の着分け方のいろいろ

以前、きもの英…

きもの業界三大女将!?座談会・季節の移り変わりはどうすればいい?

きものを楽しむ中で、季節によって着分けるとき、たとえば、ネットの動画で見聞きした情報とお店で聞いた情報と、身近な人から聞いた内容とが、すべて微妙に違っていて、どれが正しいの?どうすればいいんだろう?と迷子になった経験はありませんか?

誰もが一度は経験されたことがあるのではないかという、季節の移り変わりでのきものの装いについて、きもの業界三大女将が本音で語っていただきました!

豪華ゲストお二方が気仙沼に

きもの英…

たかはし女将的!季節の移ろい方《羽織編》

若き日の女将も悩んだ羽織の「季節」

季節の変わり目は、コーディネートに悩まれる方も多いと思います。若かりし頃の女将も、そうでした。そんな中でしきたりも体感も大切にした上でたどり着いたひとつの答え。

季節の移ろい方「きもの編」「帯編」に続き、今回は「羽織編」をお届けいたします。コートなどもこれに準じますので、参考にしていただけると幸いです。

日常的なものあれば、本当にどれをどのように合わせても自由だと思いますが、今までのきもののしきたりの中で、ここさえ抑えれば安心というポイントもあると思います。

例えば、袷の羽織から紗の羽織はいつから切り替えて着たらいいの? など、口には出さなくても悩んでいる方は多いのではないでしょうか。コートや道行も同じことです。

寒いなと思ったら袷の羽織

女将の場合は、ちょっと寒いなと思ったら袷の羽織を手にとります。

洋服でも、セーターやトレーナーだけで外にいる人を見ると、ちょっと寒いな、コートやジャンバーを羽織ったらいいのに、と思うような感覚ってありますよね。それと同じようなイメージで、袷の羽織も登場します。

無地感の強いもので、ちょっとドレスアップしたときに使いたいような羽織は、

柔らか物や紬でも無地系の上品な装いのときに使います。

またカジュアル感の強い装いのときには、女将は男仕立ての羽織を愛用しています。女物と何が違うかというと、袖の振りが身頃に縫い付けてある「人形仕立て」という形になっていることです。

なぜ男仕立てを愛用しているかというと、まず振りが閉じているので暖かいということ。それから、きものの袖丈が違っても振りの揃いを気にしないで着られるからです。

今はまだカジュアルダウンする装いだという意識はありますが、今後はこれがスタンダードになるかもしれません。先日藤井絞りの社長と、羽織の脇のマチはいらないのではないかという話をしました。意味があって存在しているというものではありますが、柄を合わせたりする場合、染める側も仕立てる側も難しいので、マチがない形を模索されているそうです。そういった新しい挑戦も素晴らしいことですよね。

話が逸れてしまいましたが、冬が終わって暖かくなってくると、紗や夏物の羽織に切り替えていかれると思います。

その間の時期に実は、単衣の羽織というものも存在します。見た目は袷だけれど、袷よりも涼しいので、温暖化が進んだ今、袷の羽織をお持ちであれば次の1枚にお考えになるのもいいかと思います。暑がりさんにもおすすめです。

きものと同じように、袷に比べると少しぺらっとした感じにはなりますので、生地はしっかりめのものを選ばれたほうがよいと思います。

紗の羽織は彼岸から彼岸まで

さて、暖かくなってくるといよいよ透け感のある羽織の出番です。

女将の場合は3月半ばすぎくらいから、袷のきものの上に羽織っています。

でも、3月から紗の羽織は早すぎないかと思われるかもしれません。若い頃の女将も悩んでいました。

そんなとき、津田家の女将に伺ってみたところ「紗の羽織はお彼岸(3月)からお彼岸(9月)までよ」と教えていただいたんです。

今から20年以上前の話ですから、今では終わりの時期はもう少し伸びて10月でもいいかも、と思っています。

薄物の羽織をそんな時期に? と思われるかもしれませんがちょっと前にレースの羽織が流行って、それは季節気にせず1年中着るという着方で、最初に真冬にレースの羽織を見たときはちょっとびっくりしたものですが、寒々しく見えなければそれもいいものですよね。

そんなわけでちょっと透け感のある羽織は3月から5月の頭くらいまで着ます。きものが単衣の時期になると、透け感の強い羽織を着ます。

きもののしきたりの中で、「羽織ものを着るのは上品」という考え方があります。帯しつけ(なにも羽織っていない帯姿)で出歩くのはちょっと、というものですが、なかなか暑いのに羽織ものを着るのは大変ですよね。

単衣の時期からは帯しつけでよい、ということにはなっているので、無理に羽織ものを着ることもないと思います。最近は袖なしの羽織ものを着ている方もいらっしゃいますが、お好みでよいと思います。

真夏は着ないで、すこし秋の気配を感じ始めたる9月ごろからまた薄物の羽織を着る。そして10月に入り、ぐっと寒さを感じたら袷の羽織に変えていく‥‥というのが女将流です。

まとめると

〜3月頭袷の羽織

3月半〜5月薄物の透け感の弱い羽織

5月〜透け感の強い羽織

夏着ない

9月〜透け感のある羽織

10月寒くなってきたら 袷の羽織

移り変わりの間に単衣の羽織があるととても便利。というところでしょうか。

1枚あると便利な黒の紗羽織

あと、女将は仏事にもきもので行きますので、紋入りの黒羽織を袷、単衣、紗、絽と4枚持っています。普通の方はこんなに必要はないですが、黒の紋なしの薄物の羽織が1枚あると本当に便利です。絽だと正式感が強くなってしまうので、紗か紋紗がおすすめです。

おしゃれにはもちろん便利ですし、紋が入っていなくても色でお悔やみの気持ちを表すことができると思います。いろいろなご意見はあると思いますが、きものは、相手に対する敬意を表すのにとてもよいアイテムだと思っています。

臨機応変に季節の移ろいに対応しながら、いろいろな場面で着ていただけるとよいと思います。

この辺りのお話をじっくりと女将が説明している動画もぜひご覧ください!

【たかはし女将的!季節の移ろい方~羽織編~】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」

更新情報はInstagramで発信していく予定です。

Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

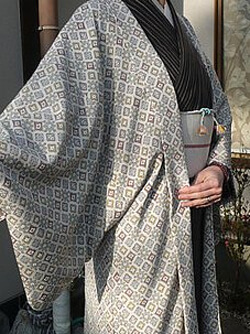

男仕立ての羽織

2009年3月3日

これが、最近のお気に入り♪

2年も前から洗い張りしていたものが、やっと仕立て上がってきた!

この羽織、細かい柄だけどナンにでも合わせられそうじゃないですか~(^^)

あ、なんか写真だとだいぶ地味に写ってますが、現物はもうちょっと色がかわいいです~♥️

って、この羽織がお気に入りなのではなく、気に入っているのはこのお仕立て。…