投稿

着付けでえもんが抜けない!その原因と対策【きもの初心者必見】

こんにちは。きもの初心者の小野寺です。

今日のお題は「えもんが抜けない!」です。

着物を着る時は、弊社の「うそつき衿」を使っているのですが、毎回、着終わる時点で既に、えもんが詰まっているのです。

ズバッと、結論を言いますと、

「うそつき衿が自分の身体に合っていなかった」

です。

洋服の時は、ブラトップ大好き、オーバーサイズの服大好きな私。

なので、あまり自分にぴったり合うって意識していませんでした^^;

そのため和装肌着や小物も、そのままカスタマイズをしないで使用しています。

最近の着付けで気になるところは色々ありますが、特に下記が気になっていました。

…

夏におすすめ!3つのお役立ちアイデア&アイテム

夏は暑い、と覚悟を決めるのも大事

蒸し暑い日が増えてきましたね。これから夏に向かってどんどん暑くなっていきますが、夏着物を着こなすために有効な小技をご紹介いたします。

夏着物は、暑いし汗もかくし、透けるし、着るのには結構ハードルが高いと思いませんか? 10年ほど前までは「着物=正絹」という感じでしたから、汗をつけたくないとかいろいろ思うと着るのがおっくうでした。最近は、綿麻や新素材など洗えるものも増えていますので、気軽にトライできるようにはなっていると思いますが、やはり少しでも涼しく楽に夏を乗り切りたいと誰もが思っていると思います。

でもまずですね、暑いし汗をかくからイヤだとか思っている時点で夏着物がイヤになってしませんか?

実はこの思考パターンを変えるだけで、汗が相当減るような気がします。

「夏は暑いんだ」と覚悟を決める。汗をかいてもいいように、準備をして着る。それで随分と変わります。夏はもう、何を着ていても暑いわけですから「これを着れば涼しい」なんていうものはほぼ存在しないわけです。気の持ちようでコントロールするのも、実はひとつの夏を乗り切るアイデアと言えるのではないでしょうか?

凹凸のある素材は涼しい

平織りの素材は、汗をかくと肌に張り付くこともあり、暑いと感じる方も多いのではないでしょうか。実は、満点スリップの上半身の素材が速乾性のあるポリエステルなのも、女将が木綿の平織り素材を暑いと感じたから。体感の差はあるとは思いますが、しじら織やワッフルなどぽこぽこした素材で肌に触れる面積が狭いため、涼しく感じます。

そこで、単衣や夏着物につける居敷当ての素材もダイレクトワッフルにしてみたところ、さわやかでいいかんじになりました。

そこで「薄地で涼やか、汗による張り付きも軽減。綿ワッフル織りの居敷当て(いしきあて)」として販売を始めたところ、少しずつ売れ始めています。この居敷当ては、収縮率が縦横1%未満でほぼ変化がないところも特徴です。毛羽立ちにくい構造で、二次収縮も起こしにくいです。天然繊維はどうしても伸縮が大きいものが多いので、単衣や浴衣なども自分で洗おうと思っても、居敷当てとの伸縮率の差でつれてしまったり、難しいケースもあります。その点とても安心して使っていただけますし、絹に比べて安価なのも嬉しいところです。お着物好きな方には一度お試しいただきたいアイテムです。

夏におすすめ!技ありえもん抜き

夏は、ちょっとえもんが首につかず、ゆったりと抜けることで涼しさが感じられます。これもお好みですが、冬よりも気持ちえもんを抜くことで快適になります。

でも、うまくえもんが抜けないのよね。えもん抜きをつけると、背中で透けて見えてしまうし‥‥という方のために、新商品の「技ありえもん抜き」をご紹介します。

たかはし式えもん抜きとは違い、襦袢の背中に直接縫いつけるタイプになります。

縫いつける場所は、えもんを抜いた状態で、ウエストの一番細いところから3〜4センチ上になります。まず仮止めして、自分にちょうどいい場所を探してください。

そして、使い方は襦袢を羽織ったらひもを身八つ口から通して、下に引き下げます。えもんが程よく抜けたら、衣紋抜きを下に引き下げながら前で結びます。このとき「下にさがるんだよ〜」と心の底から呪文をかけるとよいそうです!

紐を結んでしまえば、えもんは固定されますので、前で襦袢の衿を胸を包むように会わせればオッケーです。

この詳しいやり方は商品ページもしくは動画でもチェックしてくださいね。

【夏きものでも透けないえもん抜き!たかはし新商品「技ありえもん抜き」紹介&縫い付け方&使い方!】

以上夏を少しでも涼しく過ごすための心構えとアイテムのご紹介でした。

女将による3つの小技のご説明はこちらです!

たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」

【夏におすすめ!3つの小ワザ紹介】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」

いかがでしたでしょうか?

知恵と工夫で、蒸し暑い梅雨も、夏本番も、着物を楽しみましょう。

日常着物をもっと楽に、たのしく、かんたんに。ズボラ女将の日常着物術、これからもお楽しみに!

紹介した商品

綿ワッフルの…

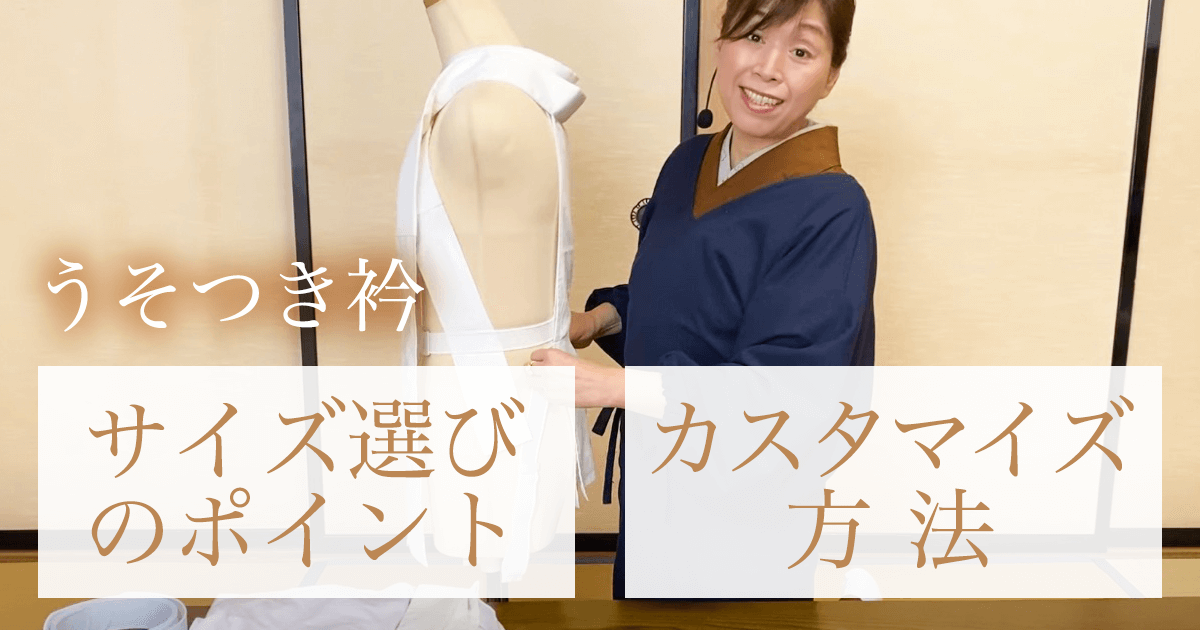

うそつき衿のサイズ選びのポイントとカスタマイズ方法

基本編・サイズ選びと衣紋抜きカスタマイズ

初夏に向かい、だんだんと汗ばむ日も増えてきましたね。襦袢を着ないできものが着られるたかはしきもの工房の「うそつき衿」は、暑い季節におすすめの商品です(もちろん、寒い季節も楽なのでおすすめです)。

さて、うそつき衿を買ってみようと思ったら「SMLサイズがある!」と驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。うそつき衿も、衿だけとはいえ、お襦袢と同じように体に合わせてお使いいただくのでサイズ展開をしております。

SとMは衿幅以外大きくは変わりませんが、Sサイズはかなり小柄な方向けとなっております。身長的には157センチまでとなっていますが、バストが80センチ以下なのと衿の幅も狭いため、バチ衿やアンティーク向きで、通常の広衿の着物には少し控えめなサイズです。ほとんどのお客様にはMかLをおすすめしています。

さて、MとLでは何が違うかというと、衣紋抜きの幅と、衿の長さ、ウエストベルトのサイズです。小柄な方はM、大柄な方はL。身長は同じでも、細身の方はM、バストが大きかったり体の厚みがある場合はLサイズをおすすめしています。

使ってくださっている方も多いと思うのですが、いつもベルトをつける位置と、えもん抜きの長さをカスタマイズする方法は商品を販売するときにいつもご案内をしています。

ベルト位置は、ウエストの一番細い位置か1,2センチ高いくらいの位置にあわせてください。そしてその状態でえもんをお好みで抜いて、たるんだ部分をつまんで縫ってください。

さらに、おはしょりを作る前にきものの中に手を入れ、えもん抜きを引っ張って落ち着かせます。

えもん抜きがちゃんと下に出ているかの確認にもなって、一石二鳥です。衿先も同様に、引っ張って確認するのもポイントです。

また、Mサイズでえもんの抜け具合はちょうどいいけど、ちょっとだけ衿の先が短いというようなときは、布を足して縫っていただけるとよいと思います。逆にLサイズで衿先が長過ぎるというようなときには切ってしまったり、縫い縮めてもOKです。

上級者編・えもんの抜き幅のカスタマイズ

さてここまでは、ご存知の方も多いと思うのですが、これとは別に、もう少し衿を首から離して使いたいという方も多いのではないでしょうか。MサイズよりLサイズのほうが、衣紋抜きが2センチ幅広いので、首回りがゆったりと抜けます。

IKKOさんのえもんの抜き方は、衣紋を後ろに抜くだけでなく、首から衿を離しているために肩幅がせまく見えて、素敵ななで肩になっていますよね。女性でも衿を首から離すことで首の細見え効果やなで肩効果が得られます。

そんなときのカスタマイズ方法はずばり「えもん抜きの下に引く力がかかる幅を広くしちゃう」です。

まずちょっとだけ‥‥というときには、えもん抜きは衿に対してカーブを描いて縫いつけられていますので、そのカーブの部分をつまんで縫ってしまいます。

こうすると、衿が下にひっぱられるので、その分広くえもんが抜けます。

もっと広く、首から離したい!というときは綿テープ等を広くしたい分、縫いつけてしまいます。こんなかんじ。

縫いつまむより、さらに広い範囲で下に引く力が働きます。このとき、縫い目は外側に出すようにしてください。なぜなら衿の内側は、ちょっとした拍子に見えてしまうこともあるからです。

いかがでしたでしょうか。うそつき衿のご愛用者の方も、これから使ってみたいなと思っている方にも、参考になれば幸いです。

こちらの動画では、女将がじっくりうそつき衿のサイズやカスタマイズについて語っています。これから暑くなる時期に、うそつき衿のえもん抜きが透けて気になる方へのアドバイスもあります! ぜひご覧ください。

【うそつき衿を、自分サイズにカスタマイズ!】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」

日常着物をもっと楽に、たのしく、かんたんに。ズボラ女将の日常着物術、これからもお楽しみに!

更新情報はInstagramで発信していく予定です。

Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

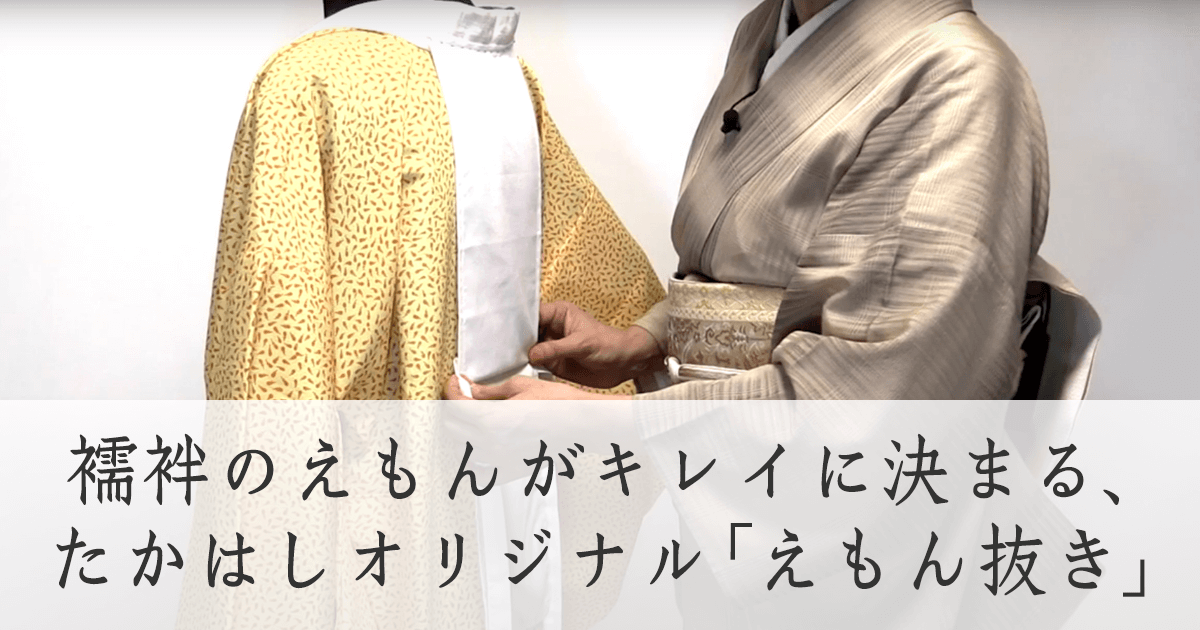

襦袢のえもんがキレイに決まる、オリジナル「えもん抜き」

「えもん抜き」の使い方

寒いと感じる日も増えてきて、うそつき衿もいいけれど、長襦袢のお洒落もしたくなる季節になってきました。

長襦袢や半襦袢で着るとき、えもんが詰まってきてしまうのがお悩みの方も多いのでは。

そんなとき、たかはしきもの工房オリジナルの「えもん抜き」をぜひお試しください。

一般のえもん抜きは、襦袢のえもん部分に縫い付けて、それを引いて着付けることでえもんが詰まってくるのを防ぎます。

でも、つけていてもえもんが詰まって、何度もトイレでひっぱったり、ひっぱりすぎてV字にえもんが抜けたり、そんな経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

たかはしのえもん抜きは、ちょっと変わった形です。

まず、幅が広い。そして紐がついています。使い方にもちょっとコツがいるのでそれをご紹介いたします。

たかはしきもの工房の『えもん抜き』の使い方

1)えもん抜きを長襦袢のえもんに縫い付け、えもんを自分の好みに抜いたときに紐がウエストの一番細いところの2,3センチ上にくるように調節する。

2)えもん抜きをひっぱってえもんを抜いたら、ひもを身八つ口に通して前に回し、下に少し引き下げておへそのあたりで結ぶ。

3)あとは、襦袢の衿をあわせて伊達締めなどでとめるだけでOK。

こうすればえもんが固定されるので、衿をあわせても衣紋がつまってくることがありません。紐は必ずえもん抜きを下に引くという気持ちで下に向けて引いてから結ぶのがポイントです。

こちらの動画の1分15秒あたりからになります。

たかはし式えもん抜きの調整

襦袢は前身頃のほうが布の量も多いし、半衿もあるので重いのです。普通に着て動いたら、前にどんどん詰まってくるのは仕方のないこと。それをこのえもん抜きで後ろ側にえもんを下に引いて、固定してから衿をあわせることでもう衣紋はつまらないというわけです。

「えもん抜き」のつけ方・調整方法

さて使い方を見ていただいたところで、実際襦袢にどうやってとりつけたらいいのかをご説明いたしますね。

えもん抜きのつけ方

えもん抜きは半衿をつける前に、衿の土台に縫いつけます。

1)襦袢の背中心にえもん抜きの真ん中をあわせ、えもん抜きのカーブを衿にまっすぐ沿うように縫いつける。

2)最初の一目は返し縫いをし、あとはざくざくと縫い止める。

以上です。上に半衿をかけてお使いください。一度縫いつければ、そのまま外さずにつけたままでお使いいただけます。

わかりやすい動画もご覧ください。3分58秒です。

たかはし式えもん抜きのつけ方

えもん抜きがついたら、もうひとつやることがあります。それが紐の位置の調整です。えもんを抜きたいところまで抜いたときに、ついている紐がウエストより下にきていたら、それをウエストの一番細い位置より2,3センチ上にくるように調整する必要があります。

ウエストよりも紐の位置が下だと、えもんを引き下げる力がかからなくなるからです。

調整は、紐より上のえもん抜きの布をつまんで縫って短くします。ぐしぬいでOKです。

もう一度こちらの動画の最初からご覧ください。

たかはし式えもん抜きの調整

えもん抜きの幅が広いと、しっかりと引ける、摩擦で止まる、えもんがU字型にひろく自然に抜けるという利点があります。えもんが詰まるとお悩みの方に、一日きれいにえもんをキープしてくれるたかはしきもの工房の「えもん抜き」、おすすめいたします!

更新情報はInstagramで発信していく予定です。

Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

どの程度なら許せますか?夏のえもん抜き

2010年6月29日

今日は小千谷縮を着てみました(o^^o)

さらっとしていて涼しくて夏には最高です~!

こういう時は満点スリップは着ません、だって麻の着物は自分で簡単に洗えますから~。

汗なんて怖くありませんね!

ただし、帯は正絹ですから満点腰すっきりパッドは欠かせません。

浴衣の時でも帯に正絹を使う場合には断然満点すっきりパッドです。…