投稿

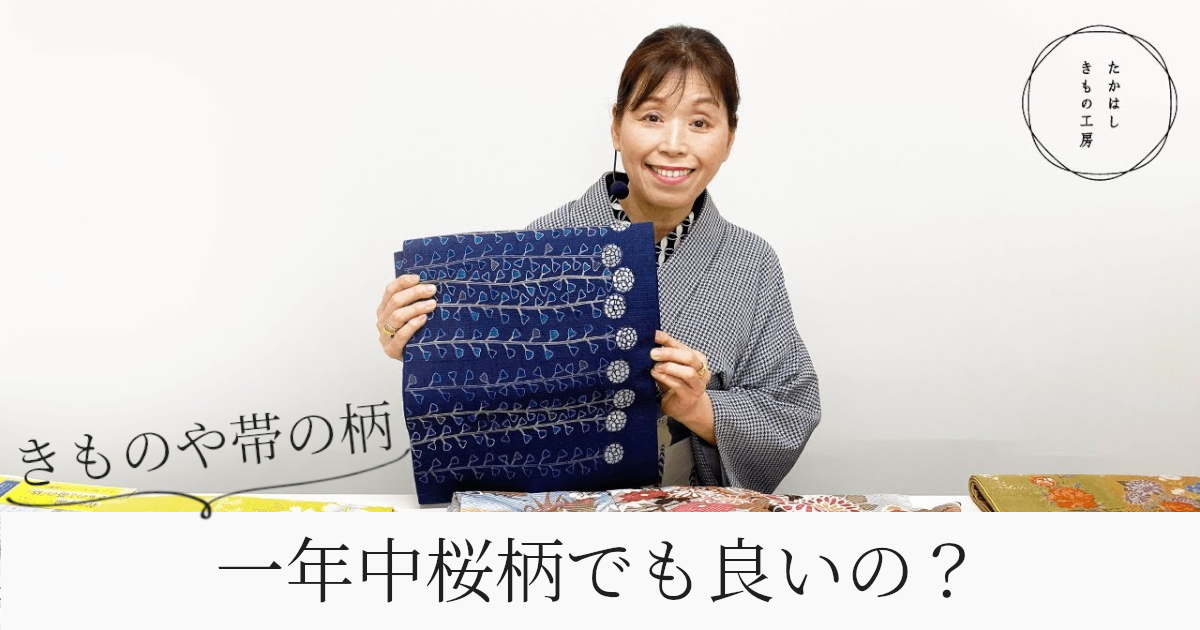

きものや帯などの柄、一年中桜柄でも良いの?

きものや帯の柄で季節を楽しむとか、季節に合わない柄は着ちゃいけないとか、いつ誰が決めたのかわからない決まりごとを耳にしたことがあると思います。

そのため、きものや帯などを選ぶ時、「この柄って、今の季節に選んで大丈夫なの?」と思ったことがあるのではないでしょうか。

たとえば、直接注意されることがなかったとしても、誰かにそんなのダメでしょって思われるんじゃないかという不安もあると思います。

作家・きものデザイナーの宇野千代さんは「桜が好きだから」と、一年中桜柄のきものやバッグ、小物類を愛用されていたそうです。

堂々と私はこの柄が好きだから一年中着ると言えるのもとても素敵です。柄の好みはその人の自由ですので、何でもありでしょう。

しかし、そこまで貫いて楽しむことができる人はほとんどいらっしゃらないと思います。

宇野千代さんの考え方を基本にしながらも、女将が40年以上のきものを着てきた中で、柄選びで気をつけていることをお伝えしていきます。

季節の柄選びの決まりに囚われるのではなく、楽しみ方のひとつとして選んで、もっときものが楽しくなるための参考になれば幸いです。

織りで柄を作っている生地はどうする?

まずは、生地の柄から。

白生地には、地模様(織で柄を作っているもの)があります。地模様があるものとないものいろいろですが、紋意匠(縮緬の種類のひとつで、地紋を織り出したもの)というタイプのものだといろんな柄があります。

たとえば、茶道をされる方だとよく色無地のきものを作られると思うのですが、その生地を選ぶ時、色目としてピンクやえんじなどの華やかな暖色系の色で染める時には、地紋の柄を

気にすることは無いと思います。

普段着るきものとしてちょっと地味な寒色系の色を選ぶ時や、今後、法事でも使うようなきものを選ぶ時には、地模様に吉祥文様(おめでたい、縁起の良い柄)を選ばないということがあります。

たとえば、宝づくしは吉祥文様のひとつですが、どんな地味な色目でも法事の時に着ることはしません。

仏事にも使える生地かどうかの判断ポイントとして、

…

失敗!短い名古屋帯、どうしよう?【きもの初心者必見】

着物のお買い物での失敗ってありますか?

こんにちは。きもの初心者&2年目の佐藤です。

例えば、洋服のお買い物での場合、

手持ちの服とのコーディネートがイマイチで箪笥の肥やしに

…

「幅出し」ってどうしたらいいの?【きもの初心者必見】

こんにちは。きもの初心者の小野寺です^^

今回は帯の「幅出し」について触れていきたいと思います。

と言うのも、私自身、身長が154cmなのと、きもの初心者(幅出しってどうやるの状態^^;笑)ということで帯は幅出しせずに締めていました。

そもそも「幅出し」とは、帯をズラしたりして実際の帯幅より広く見せたりすることを言い、主に身長が高い方、体格の大きい方、時には格上げして見せたい時に全体のバランスを見て行います。

では、

「全体のバランスは、指標があったりするのかな?」

「そもそも幅出しってどうやるの?」

と疑問に思ったので調べてみました^^

帯の幅は身長の◯◯!

Google先生に聞いてみたところ、帯幅の目安があり、身長の10分の1とのことでした。

私の場合、

(身長)154cm…

お太鼓って、角が丸いとか高さを出したいとか、どれがいいの?【きもの初心者必見】

こんにちは。きもの初心者の小野寺です^^

夏の時期に浴衣に慣れすぎて、この間きものを久しぶりに着てみたら、着付けをポイントポイントで忘れてしまっておりました(x_x)

お太鼓も上手く結べず、とりあえず結んで会社で直してもらいました^^;

着方を忘れないように、定期的に着ることが大事ですね…

その苦戦したお太鼓について、今回私が調べたのは、

「お太鼓って、角が丸いとか、高さを出したいとか、どれがいいの?」

です\\\\٩(…

なんで"お太鼓"って言うの?【きもの初心者必見】

こんにちは!きもの初心者・たかはし2年目へと突入した渡部です。

新社屋に引っ越しをして、早いもので2カ月が経とうとしています・・

改めて目にする商品の多さにビックリしΣ(・□・;)、キチンと片付けが出来ない事を女将に怒られ(苦笑)、今まで数歩行けば手にできた商品を、少し離れた倉庫にダッシュで取りに行く!!なんて毎日を過ごしていたら、あっという間に過ぎていきました。

最近やっと少しずつ落ち着きを取り戻し、周りの木々や鳥の声に癒されながら「いい場所だなぁ~(*´ω`)」と山風に吹かれる日を送るようになりました。

皆さんにも是非!!お越しいただきたいです!

ほんっとに気持ちの良い場所ですから♪

さてさて本題に入りますと、今回の私のお題は「お太鼓」についてです。

毎度毎度、惜しみなく恥をさらしておりますが(;^ω^)

このお仕事をするまで、『お太鼓』という呼び名を知りませんでした(*ノωノ)

入社して先輩方が「今日のお太鼓はいつもより小さかったわぁ」とか「ちょっとお太鼓グズグズ・・」なんて会話を耳にすると、「・・・オタイコ・・?」「ドコ??」ってな感じでした(;^ω^)

『着物』と結びつかないような『お太鼓』なるもの。

一体いつからそう呼ばれ、なぜその呼び名なのでしょうか?

意外にも「お太鼓」の歴史は浅かった

分からない事は、とりあえず「ググる」!←どうやらこの言葉も最近あまり使わないようですが(笑)(…

帯の固定で重要なのは帯締め?!【きもの初心者必見】

こんにちは。きもの初心者・たかはし新人の渡部です。

早いものでもう春ですね~(*´ω`)

すっかりマスク生活も慣れてきて、花粉症持ちの私にとっては、この時期以外のマスク、というものにはじめは少し抵抗を感じていたものの、「慣れ」とはコワイものですね(;^ω^)

さて、今回は「帯締め」についてです。

発表します!正直、このお仕事をするまでは帯が帯締めで固定されているとはまったくもって知りませんでしたー(*ノωノ)テヘヘ・・。

私と同じような人いないかなぁ~(笑)

着物を着ている人を見かけても、やっぱり着物や帯に目がいってしまい、帯締めや帯揚は、正直見ていませんでした(反省)

今では、この小物達がコーディネートのポイントとして大きな役割を果たしているんだなと実感しております!

帯ってそういう構造だったのかぁ

右も左も分からずに社内着付け教室に参加した時の事。

先輩の説明通りについていこうと必死でした。

説明を聞いていると手が動かない、逆もまたしかり。

なんと言っても自他ともに認める「ぶきっちょ」なんです(;^ω^)

帯を巻き、太鼓山を決めて(上手く枕を乗せられなかったなぁ)、当店イチオシの「仮ひも…