オリジナル商品のお問合せ紹介 vol.7【満点腰すっきりパッドスキニー】

今回は「満点腰すっきりパッドスキニー」のお問い合わせ内容をご紹介していきたいと思います!

Q1.どの商品と組み合わせるのがいいですか?

A.基本的に当店では全ての商品と合わせていただく事をおすすめしております。

「腰すっきりパッドスキニー」は、補整以外にもたくさんの機能がございます。

…

冠婚葬祭のルール 〜喪服編〜【きもの初心者必見】

こんにちは。

きもの初心者&たかはし新入社員の藤田です。

入社して間もない時、

「帯締めは、房の向きは基本上向きね。下向きだと喪になっちゃうからね」

と教えていただきました。

「そんな細かいルールもあるんだ?!」と驚きでした。

結婚式とかお祝い事は、柄や色味など色々あるかもしれないなと思いつつ、正直お葬式は黒い無地の着物を着るくらいで着方とかは同じかなと思っておりました。

他にも、このようなルールがないか、冠婚葬祭のきものルールを調べてみました。

ただ、調べ始めるとたくさん出てきたので、今回は「喪」に絞ってご紹介いたします。

昔は白だった?!

「喪服といえば黒」

これは着物関係なく当たり前の知識だと思っていました。

ただ、今の喪服は黒という文化は、明治維新以降、西洋の文化を取り入れたからのようです。

それまでは喪服と言えば「真っ白」だったそうです。

理由を調べてみると

「白生地を染めるのが大変だから」

「死者と同じ色の衣装を身に着けることで、同じ気持ちになって送るため」

「汚れない気持ちでお送りするため」

など、諸説ありそうでした。

また、現在でも地域によっては喪主は白喪服を着るところもあるようで、一概に「喪服は黒」とは言えないんですね。

一番目の理由はその時代の経済事情がありそうですが、残りの二つは、「相手を想う気持ち」ですね。

では、現在はどのようなルールがあるのか、調べてみたいと思います!

家紋

礼装には必ずと言っていいほど家紋が関係してきます。

紋の入れ方と、数によって格式が異なってくることが分かりました。

紋の入れ方

紋の入れ方にも種類があり、「日向紋」と「陰紋」の2種類ありました。

日向紋・・・家紋の面を白抜く方法

陰紋・・・家紋の輪郭線を白く抜く方法

正礼装の場合は「日向紋」である必要があるそうです。

ただ、刺繍はNGで染め抜きである必要があります。

陰紋は略礼装の場合に使われるようです。

なので喪服で家紋を入れる際は、「日向紋」の方が良さそうですφ(・・)

紋の数

4種類ありました。

無紋・一つ紋・三つ紋・五つ紋

数が多くなるほど格式が高くなります。

喪服の種類

【きもの】

◆黒喪服

色:黒

紋:五つ紋

◆色喪服

色:灰色・紫系・紺色・抹茶色など。控えめな色を選ぶ

紋:一つ紋か三つ紋

【帯】

◆黒喪帯

色:黒

◆色喪帯

色:灰色・紫系など

【生地・柄の注意点】

①光沢の無い無地を選ぶ

②地紋があっても、吉祥文様以外を選ぶ

基本的には、慶弔両方に使われる文様「波・雲・流水・菊・紗綾形」あたりが主流のようです。

また江戸小紋でも、"格が高い柄"と言うものがあり、「鮫」「角通し」「行儀」の三役と言われる種類であればOKみたいです(^^)

これは着物に限らず帯の柄にも同じことが言えます。

喪の格式

大きく3つで、先ほど紹介した着物と帯の組み合わせ次第で格が変わってくるようです。

正礼装

「黒喪服×黒喪帯」

準礼装

「黒喪服×色喪帯」

「色喪服×黒喪帯」

「黒喪服×色喪帯」も、"正礼装"になると思ったので、帯の色一つでも、格式が異なるのには驚きでした(°o°)

略礼装

「色喪服×色喪帯」

帯・小物

基本的に黒で揃えるのが良さそうです!

着付け

衿元

①衣紋は控えめに抜く

②衿合わせは鈍角にする

これらは露出を少なくするためのポイントですね。

帯

①一重太鼓にする:「悲しみが重ならないように」と言う意味を込めて

②位置は低めにする:紋を隠さないように、華やかにならないように

帯締め

①房を下向きにする:悲しみを表現しているようです

黒羽織の可能性

ある日の女将。この日はお通夜に行く予定がありました。

お召と黒い半幅帯と黒羽織

女将は黒羽織があればお通夜などには通用するから広めていきたいと言っていたのを思い出しました。

ある程度のルールを重んじるのも大切ですが、「きものを着やすくする工夫」はあってもいいのかなと、私も思います。

まとめ

色や柄などのルールを紹介してきましたが、今回も調べれば調べるほど疑問が次々出てきてキリがなくなってしまいました(x_x)

でも今回「喪」について詳しく調べて思ったことは、

"言葉以外で相手へ想いを伝える手法の一つとして着物を使っている"

のかなと感じました。

「新人ブログきもののTPOについて」でも触れていましたが、礼装は「相手を想って装う」ことが一番大切ですね。

「悲しみを表現するから帯締めの房は下だな」など、なぜこうするのかの意味を理解できていれば、覚えられそうです。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

おすすめ商品

正礼装は正絹の白がいいそうです。

準礼装の場合は薄く色柄があっても問題ないとのことですが、やはり生地は正絹がいいのかもしれません。

この袖などの選び方も、必ず正絹である必要があるわけではなく、相手を想って選ぶものだと思います。

うそつき袖(替え袖)【正絹・袷(無双)】

うそつき袖(替え袖)【正絹・柄・半無双】

新人がびっくりしたことシリーズは下記リンクバナーから一覧をご覧になれます。

更新情報はInstagramで発信していく予定です。

Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

ベストセラー帯枕「空芯才」のマル秘テクニック2選

帯枕「空芯才」が使いやすいヒミツ

たかはしきもの工房オリジナル帯枕「空芯才」

一度使ったらやめられない使い心地とご好評をいただいて、口コミでひろがったベストセラー商品です。

なにが普通の帯枕と違うのか?

まず、帯枕本体が立体メッシュを成形して作ってあること。

通気性がよくて、ムレなくて、ほどよい固さとクッション性があります。

カチカチのボール紙の芯が背中にあたって痛い‥‥なんてこともなく、椅子や車のシートにもたれても快適です。

そして、帯枕の長さが25センチあること。

そのため、お太鼓の山がほどよくまっすぐ美しく決まりますし、持ち上げやすい。

あとは、枕ひもが東レのエアレットという吸汗速乾性と伸縮性があり、摩擦力の大きい素材であること。

結んだところでゴロゴロしないように先細りの形状であること。

このことによって、枕ひもをぐっと脇から帯の中に押し込んでおけば、しっかり帯のなかに収まって、上に持ち上がってくることもありません。

枕ひもの付け根も幅広で、脇腹が痛くなることもなく、結び目を帯の中に入れこめばみぞおちを圧迫しないので本当に体も楽なのです。

また、帯揚げも押し上げられないので帯周りがすっきりとなります。

これらの特徴が、空芯才が使い心地が楽で、お太鼓がきれいに作れるヒミツなのです。

「空芯才」のサイズの使い分けは?

空芯才には、サイズが3種類あります。N(ノーマル)、DX(デラックス)、Big(ビッグ)です。

それぞれの特徴と、どんなときに使いやすいかご紹介いたします。

長さが25センチなのは共通で、違いは帯枕の「高さ」になります。

N(ノーマル) 高さ3.5cm

帯山がかなりフラットになります。小さなお太鼓は日常使いにはらくちんで、観劇等長時間もたれていても疲れません。

張りのある帯におすすめ。柔らかい帯だとくたっとなりすぎるかも。

小柄な方、年配の方に

DX(デラックス)高さ4.5cm

ほどよい高さで日常からおしゃれな装いまで使えます。

どんな帯にも使いやすく、体型、年齢を選ばない万能サイズ。

枕ひもが黒い「クロウ」もこの大きさです。

Big(ビッグ)高さ6.5cm

華やかな装いにぴったりの高さ。

また、柔らかくて形が決まりにくい帯におすすめです。

大柄な方、若い方に

空芯才は、やわらかく体にフィットする素材ですので、見た目が大きくても体にフィットして添いますので、実際に使うと丸みのある自然なラインに仕上がります。強く引けば高さも控えめになります。お好みの付け心地と高さを見つけてくださいね。

「空芯才」のマニアックな使い方2選

さて、空芯才の基本をマスターしたところで、いよいよ空芯才のマニアックな使い方を2つご紹介したいと思います。

逆さ使いで羽織のシルエットをなだらかに

羽織を羽織ったとき、帯枕のシルエットが高くカクッと出るのが気になるときありませんか?

若い方はそれが素敵なのですが、年齢を重ねてくると控えめでまるみのある落ち着いたラインにしたい時も。

これもお好みなのですが、空芯才DXの山を逆さにするとこの控えめラインを出すことができるのです。

帯枕を逆さ? と思われた方はぜひ動画をご覧ください!

動画はこちら

着姿のこだわりはひとそれぞれ。

ちょっとしたことですが、お試しになってください。

目からウロコ!枕ひもを帯の下に引き出す!?

え? なんのこと?と思われた方も多いのでは。帯枕のひもを、帯の中に深くしまうようにはよく言われることかもしれません。

その時のコツは、真ん中の結び目だけでなく、脇からしっかりと紐を押し込むこと。こうすると、紐は上に上がってきません。

そして、さらに! ひもに伸縮性がある空芯才だからできる裏ワザが。それは、帯の下から手を入れて、上から押し込んだひもをつかんで下に引き出して結び直すというもの。

ひもを帯の下に引き出して、左右にわけて体の脇で真下に引き下げると、帯枕がピタっと背中につきます。

そうしたら前でもう一度軽く結んで帯の中に納める。それだけです。

こうするともう、絶対にひもは上に上がってきませんし、ひもが当たっている位置が低いので、体がめちゃくちゃ楽です。

これはたかはしきもの工房アドバイザーの辻が考案したものなのです。

え〜?と思っている方、ぜひ一度空芯才でこの裏ワザをお試しください。止められなくなります!

百聞は一見に如かず。こちらも動画をご覧ください。

動画はこちら

【ちょっとマニアック!帯枕ビックリ活用術】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」

空芯才を開発した女将が、熱く空芯才の魅力について語っております!

こちらの動画もぜひフルでご覧ください。

これであなたも空芯才マニアになれます!?

日常着物をもっと楽に、たのしく、かんたんに。ズボラ女将の日常着物術、これからもお楽しみに!

紹介した商品

空芯才一覧はこちら

Instagramでブログの更新情報を配信します。

Instagramをご登録されている方は、ぜひ「たかはしきもの工房…

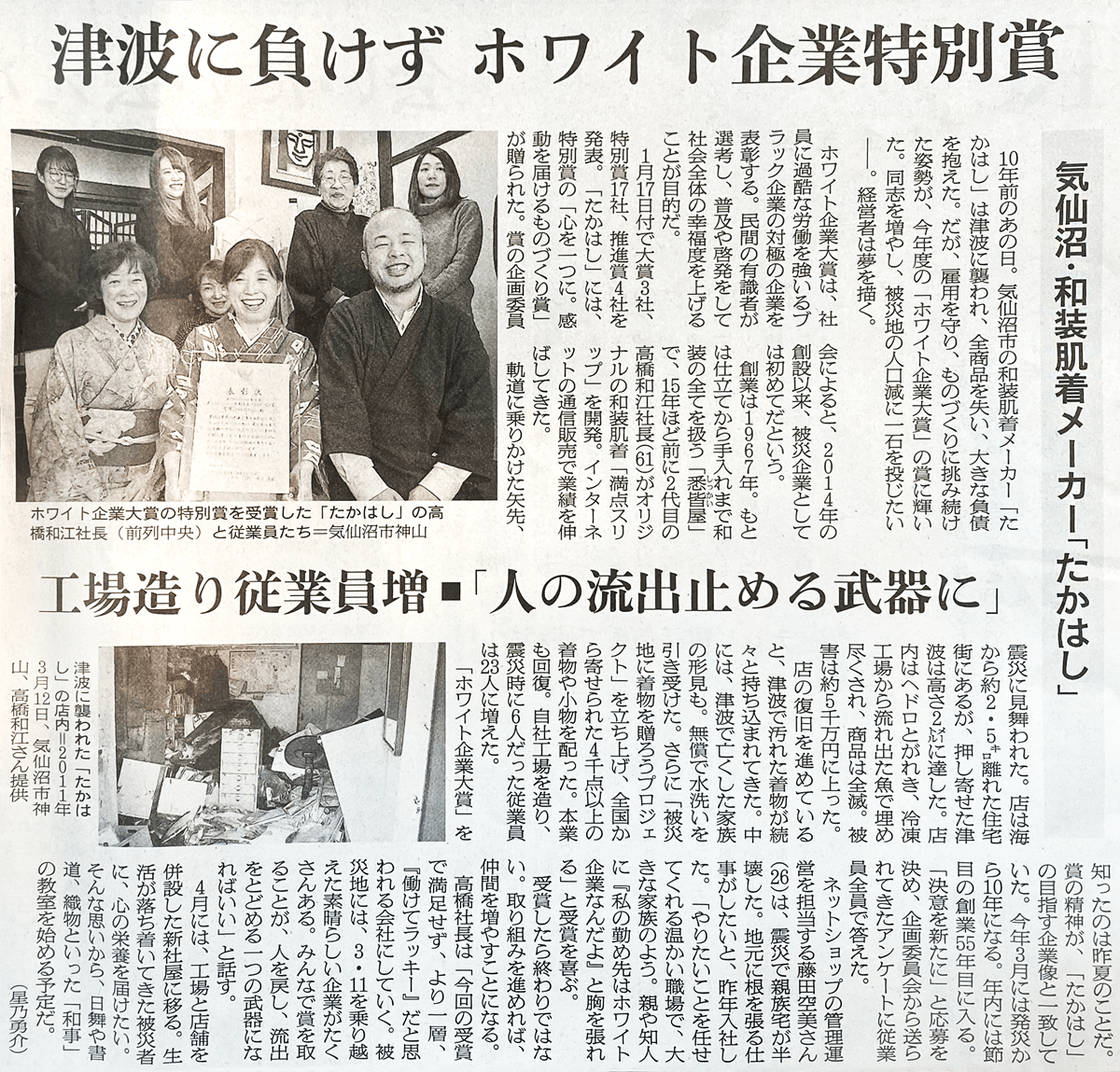

【新聞】朝日新聞に掲載されました

2021年2月7日(日)の朝日新聞に記事が掲載されました。

記事はこちらから

第7回 ホワイト企業大賞で特別賞を受賞しました

社員の幸せと働きがい、社会への貢献を大切にする企業を増やしたいという趣旨のホワイト企業大賞。

第7回 ホワイト企業大賞において、特別賞「心を一つに。感動を届け…

「きものは動きにくい」は誤解でした【きもの初心者必見】

こんにちは。たかはし新人&きもの初心者の佐藤めぐみです。

新型コロナの影響で、「また着物着て居酒屋にご飯に行こうね」が実現できていない毎日を過ごしている佐藤ですが、いかがお過ごしでしょうか?

今回は「着物は動きにくいんじゃ?」と思っている方に読んでいただきたく、私の体験を事例にお届けしていきます。

以前、母の訪問着でイベントに参加した際、まるで人格まで変わった?ぐらいの勢いで「借りてきた猫+ロボットみたいな動き」になっていた私。

その2カ月後には、たかはしのマダムたちと紬の着物で居酒屋に行き、普段通りに美味しいものをパクパクと食べられるぐらいには進化したわけですが、その違いが生まれた原因について考察していきたいと思います。

目にしてきた"きもの"が作り上げたものとは

かつての私は、

着物は洗えないから、汚してはいけない

動くと着崩れるから、大人しくしていないといけない

なんとなくのイメージから、ちゃんとしてなきゃいけない

と、思っていました。

では、いつからこんな風に思うようになったのか?と記憶を遡ってみます。

「洗えない」と「着崩れる」は、七五三の時に母や親戚から言われた記憶。

3つ目の「なんとなくのイメージから」というので、高校時代に愛読していた漫画「動物のお医者さん」を思い出しました。

物語の内容は省略しますが、札幌市の「H大学獣医学部」を舞台に、獣医師を目指す学生の日常がコミカルに描かれている漫画です。

この主人公のおばあさんが、常に着物姿で登場するためか、コミック版の巻末にて、着物について書かれていたものがありました。

キモノの写真ってどうしてすましたポーズばっかりなんだろう

出典:佐々木倫子「動物のお医者さん11」白泉社

出典:佐々木倫子「動物のお医者さん11」白泉社

※おばあさんのキャラ的にすましたポーズ以外が必要なのだろうと推察

これを読んだ高校生当時、そりゃこんなポーズの写真は無いわな(笑)ってすんなりと思っちゃいました。

つまり高校生の時点ではすでに、なんとなくのイメージで着物はちゃんとして着るものみたいなものが出来上がっていたんですね。

その原因を探るべく、高校時点までに目にしてきた着物といえば、、、

水戸黄門、暴れん坊将軍など江戸時代を舞台にした時代劇

ドラマや映画での結婚式やお葬式などの場面

歌番組の演歌歌手や笑点の噺家さん

旅館の女将さんや仲居さん

など。

多くが礼装や準礼装に位置づけられるフォーマル着物で、そのまま着物のイメージに定着してしまったようです。

時代劇の町民はカジュアル着物のはずなのに、やっぱり華やかな印象のものが強く意識に残っちゃうんですねぇ(;^_^A

▼フォーマル着物とカジュアル着物についてはこちらをご覧ください

【きもの初心者必見】きものにもTPOがあった?!正しいきものの選び方

こうやって知らずに刷り込まれた幻のようなものから、着物は普段と違うから動きにくいものなんだと思っちゃっていたわけでした。

思い込みの書き換えは一瞬で突然に

出典:「朝日新聞」2020年2月15日…